パーソナリティ障害の特徴、種類、診断、治療

目次

パーソナリティとは?

パーソナリティは、考え方や行動のパターンの全体を指します。人は誰しも、考え方にはクセがあり、常に同じ「自分」という感覚があります。

「自分が自分自身をどう見ているか」と、「他人が自分をどう見ているか」は、一致しないこともありますが、どちらもパーソナリティを構成する要素となっています。

また、その人のパーソナリティの土台となっているのは、人にとって最も近い他人である「家族」との関係です。

パーソナリティ障害とは?

「パーソナリティ障害」とは、「人格障害」と同じことを意味しています。「パーソナリティ(機能)障害」と呼ぶことで、誤解を招きにくいため、そのように示しています。

パーソナリティは、その人の個性であるため、どこから正常でどこからが異常なのかという線引きをすることができません。

パーソナリティの問題は、周囲の人や物事との関係の中で生じてきます。「本人が苦痛を感じているか」「周囲との摩擦が大きいか」というような生活のしづらさ・生きづらさがポイントとなります。

パーソナリティ障害の人の特徴

考え方の偏りが大きい

多くの人がこう考えるだろうというような「枠」から大きく反れており、ものの考え方に偏りがあったり、柔軟性がなく別の考え方を容易に受け入れられません。

パターンが頑な

臨機応変に対応することができず、いつでもどこでも極端に偏った対応をし続けます。

特定の原因がない

はっきりとした原因はありません。思春期から青年期(18歳以上)頃より、パーソナリティ障害の傾向が出現しはじめると言われています。

自分のことを他者に分かってもらえないという虚しさやうまくいかないといった感覚を覚えるのに対し、他者はその問題行動に振り回されたり責められたりして大変な思いをします。

これらによって、対人関係がスムーズにいかず、多くのトラブルを招いてしまいます。

パーソナリティ障害の種類ついて

大きく分けて3つの群に分けられます。

A群パーソナリティ障害

風変わりな考え方や行動が特徴的で「変わっている」と思われている人が多いタイプのパーソナリティ障害です。統合失調症に類似した傾向が見られ、本人に問題意識がないことも多いため、治療を受けることが少ないタイプです。

妄想性パーソナリティ障害

「他人が自分へ悪意を持っている」という他者への不信感や猜疑心が強く、自身を正当化する傾向があります。周囲の出来事や人の行動を自分に対して悪意があると解釈しがちです。

シゾイドパーソナリティ障害

よそよそしく、社会との関わりの希薄さを認めます。また、感情の表出が乏しい傾向にあります。孤立することが多いです。

統合失調型パーソナリティ障害

スキゾタイパルとも言われ、明らかな精神病状態ではなく、統合失調症発症には至っていないが、思考障害や対人関係において問題があります。魔術的思考など物事の捉え方が奇妙で、現実離れをしています。統合失調症との関連性が指摘されています。

B群パーソナリティ障害

感情が激しく、不安定なタイプです。自分に対するイメージや気持ちが不安定で、行動も劇的なため、周囲の人が巻き込まれやすいパーソナリティ障害です。

反社会性パーソナリティ障害

倫理感や道徳観が薄く、問題行動を起こしやすいです。時に、法に触れる水準で他者の権利を侵害します。問題を起こしてしまったあとに、矯正プログラムを受けることで社会復帰するケースが多いと言われています。

境界性パーソナリティ障害

周囲への依存傾向が強く、周囲が支えきれなくなると激しい反応を示します。

演技性パーソナリティ障害

自分が悲劇の主人公であると思いたがり、他人の注意を引くための行動を繰り返します。誇張した感情表出を認めますが、浅薄で変わりやすい傾向にあります。対応する際は、無理に仮面を剥がそうとはせずに、冷静に接するようにしましょう。

自己愛性パーソナリティ障害

他人を思いやることが乏しく、自己を誇示し、称賛を集めることを求めます。

C群パーソナリティ障害

不安定感が強いタイプのパーソナリティ障害です。また、分類不能のパーソナリティ障害もこの群に含まれます。このタイプは、多くの日本人に当てはまると言われています。

回避性パーソナリティ障害

問題があった時に、立ち向かうのではなく、避けてやりすごすパターンを繰り返します。批判が怖いと考えているのが特徴です。義務感を与えないように心がけ、本人の「やりたい」気持ちを尊重し、対応することがポイントです。

依存性パーソナリティ障害

自分で何かを決めたり、判断することができず、いつも決断を人任せにする傾向があります。従属的で他人に依存する傾向があります。そのため、自分で判断する練習を行い、その援助することが望まれます。

強迫性パーソナリティ障害

完璧主義で、自分のルールや手順に固執します。対応する際は、なるべく本人のルールを尊重すると良いでしょう。

パーソナリティ障害の原因

下記5つの要因は、相互に複雑に影響し合っています。そのため、パーソナリティ障害の原因を1つに絞り込むことはできません。

そして、ここで重要となるのは、原因追求よりも「これからどのようにすれば良いか」を考えることです。

生まれ持った要因

同じ親から生まれていても、兄弟姉妹では、性格が異なります。活発かおとなしいか、傷つきやすさ(ストレスへの強さ)や好奇心の強さなどの傾向はある程度定まっていると考えられています。

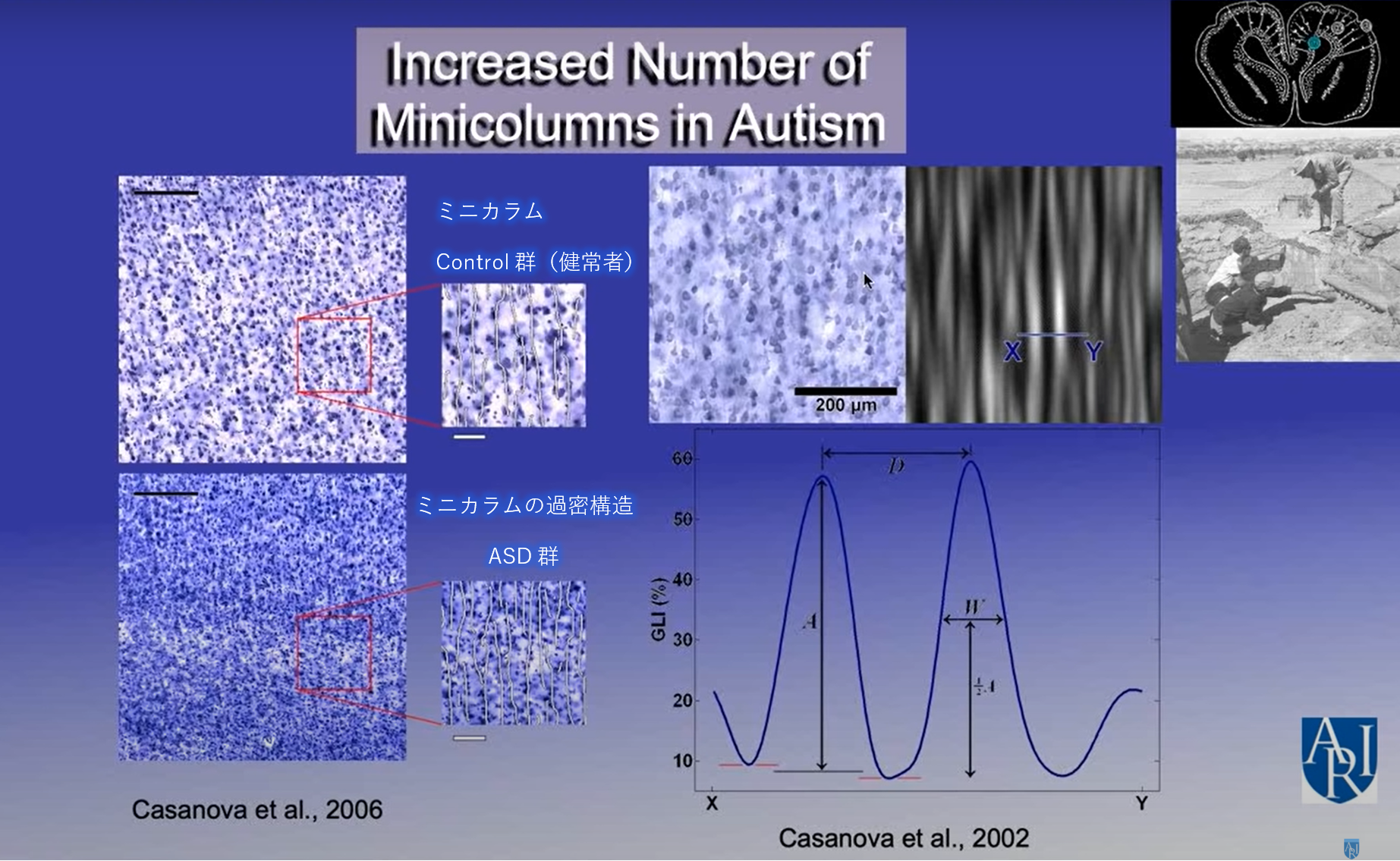

脳の発達障害

子どもの脳が成長する過程で生じる障害が「脳の発達障害」です。発達障害が全てパーソナリティ障害に結びつくわけではありませんが、幼少期にADHD(注意欠陥多動性障害)や学習障害(LD)などの症状があったにも関わらず、適切な治療を受けられなかった人がパーソナリティ障害と診断される割合は比較的高いことが判明しています。

環境・育て方

親が子どもにどのような関わりをしてきたかという以外にも、両親の関係や育った環境も大きく影響します。

社会状況・時代背景

親の子どもの育て方や、子どもが何を理想とするかは、社会の影響が少なからずあります。現代社会では、競争や自由がもてはやされる反面、道徳や社会のルールが重んじられない風潮があり、これらがパーソナリティ障害に深く関与していると考えられています。

急激な変化

うまくいかなくなった状況に柔軟に対応できないため、親しい人との別れや大きな失敗体験などが、パーソナリティ障害が表面化するきっかけになることがあります。

パーソナリティ障害と心の成長過程について

パーソナリティ障害を理解するには、私たちの心がどのように成長するのか、その過程を知ることが役に立ちます。

0~1歳頃:身近な人の共感を感じる

子どもが何を必要としているのか、何をしたいと思っているのかなど、子どもの気持ちを親(または親に代わる人)が感じ取ってコミュニケーションをとると、子どもの中に「大丈夫」という安心感が生まれます。満たされる感覚を養うことが大切です。

1~2歳頃:自分の世界の拡張

外の世界で怖い思いをしたり、小さな失敗をした時に、親に受け止めてもらうことで、子どもは安心感を深め、再び外の世界に挑戦することができます。

3歳~:色々なことを学ぶ

「しつけ」「がまん」「甘え」は自分のことは自分でする、協調性を持つ、ときに譲歩するなど、社会で生きていくために必要な第一歩となります。小さな失敗や挫折を経験することで、心はしなやかに強く育ちます。

学童期・思春期:「力のある大人」の存在が成長に不可欠

できること・できないこと、しなくてはならないことを経験的に学ぶことで、「周りが何でもやってくれる幼い自分」から「等身大の自分」へと成長します。社会や大人の存在に学童期で気付き、思春期で大人も完璧ではないということに気付くと言われています。

パーソナリティ障害の治療

パーソナリティ障害そのものに効果のある薬はありません。

二次的に生じる気分障害や不安に対して、抗精神病薬・気分安定薬・抗うつ薬が処方されることがありますが、部分的な効果しかなく、副作用が目立つため推奨はされません。

パーソナリティ障害と引きこもり

自らの主体性を放棄し、家族に依存することで、自己の万能感が強い場合には、本人が引きこもりの支援を拒むことが多いです。

家の外の社会で人と関わろうすると、心のバランスが崩れ、支援が行き詰まることもあります。

パーソナリティ障害の引きこもりに対しては、社会の人間関係を安全なものと体験させ、家族への依存性を減らしていくという対処法が重要です。

発達障害など、精神疾患が背景にある引きこもりの場合、発達障害の特性を改善することで引きこもり状態から抜け出せることがあります。

ひきこもりとは思春期・青年期に主に起きる問題で、6か月以上自宅にひきこもって社会参加をしない状態が続き、発達障害やうつ病など精神疾患がその第一の原因とは考えにくいものを言います。 つまり、発達障害などが背景にあると、単なる引きこもりではなく、発達障害の特性を改善する必要があります。

まとめ

人の性格は、年齢を重ねるごとに変化していきます。

パーソナリティ障害の人も、年齢を経ると、穏やかになる傾向があります。

しかし、そこにいきつくまでに多くの時間を費やし、その分さまざまな「辛さ」も経験することでしょう。

早期治療を行うことで、素直な自分を上手く表現することを学ぶことができ、障害を個性の一つとして捉え、家族や他者・社会とも上手に付き合えるようになるでしょう。

ブレインクリニックのパーソナリティ障害外来紹介ページです。

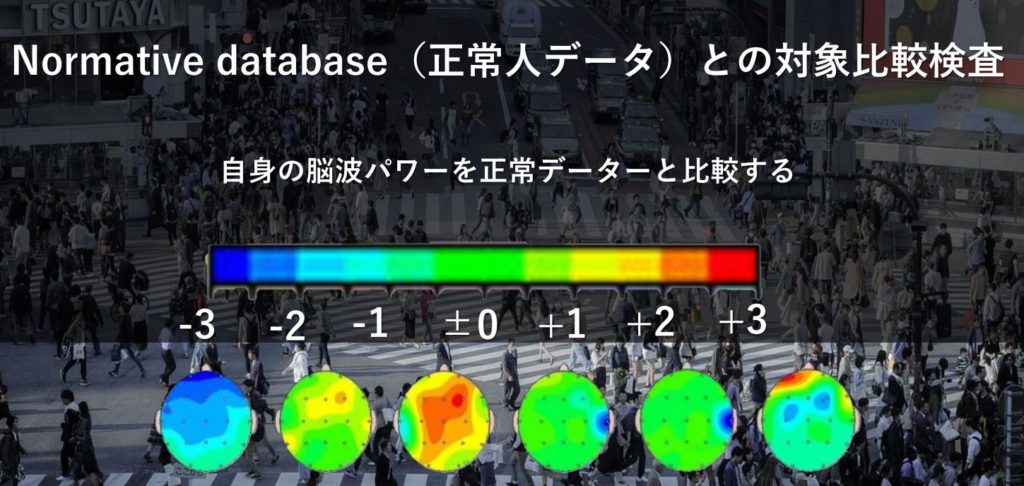

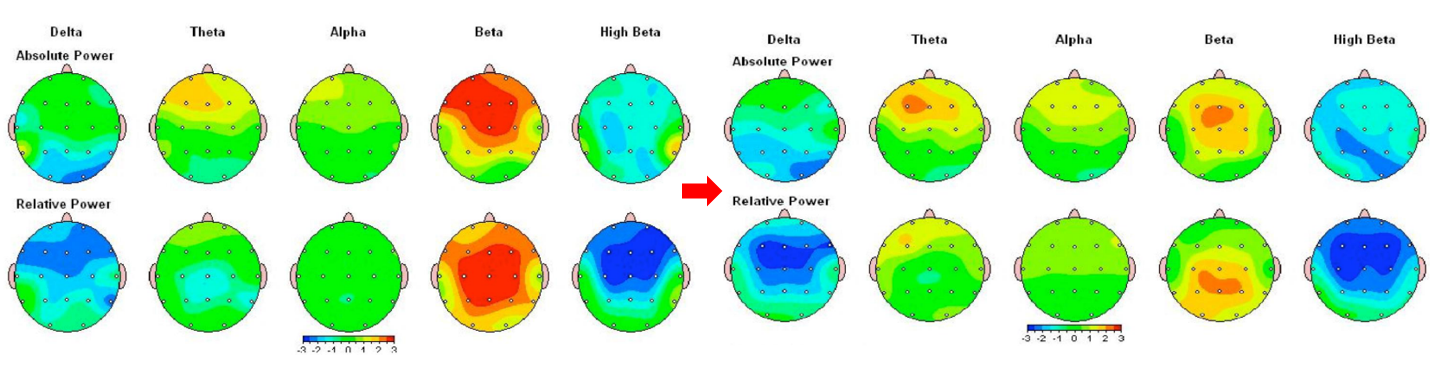

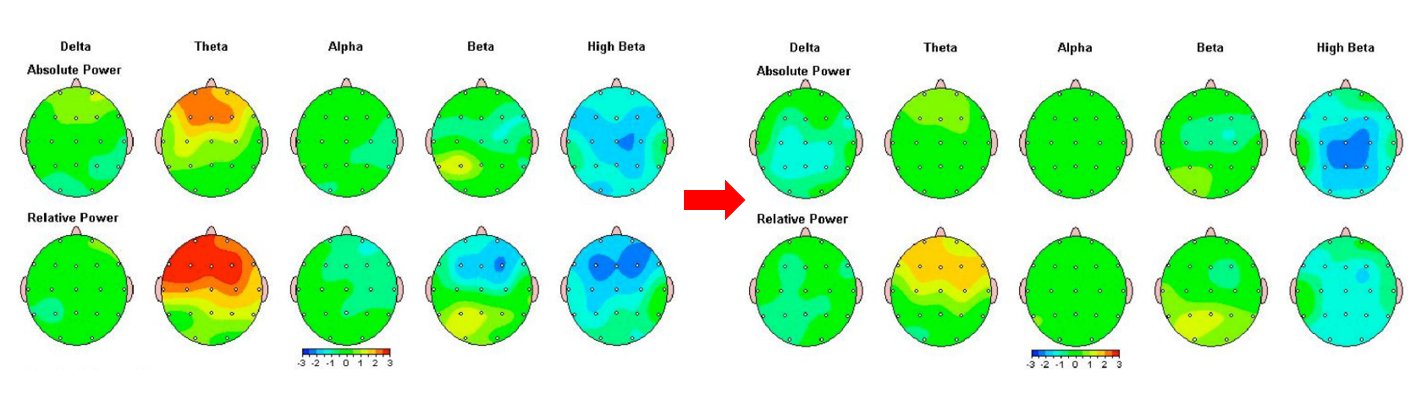

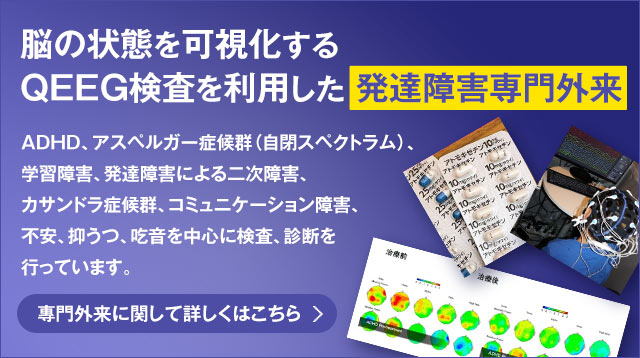

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

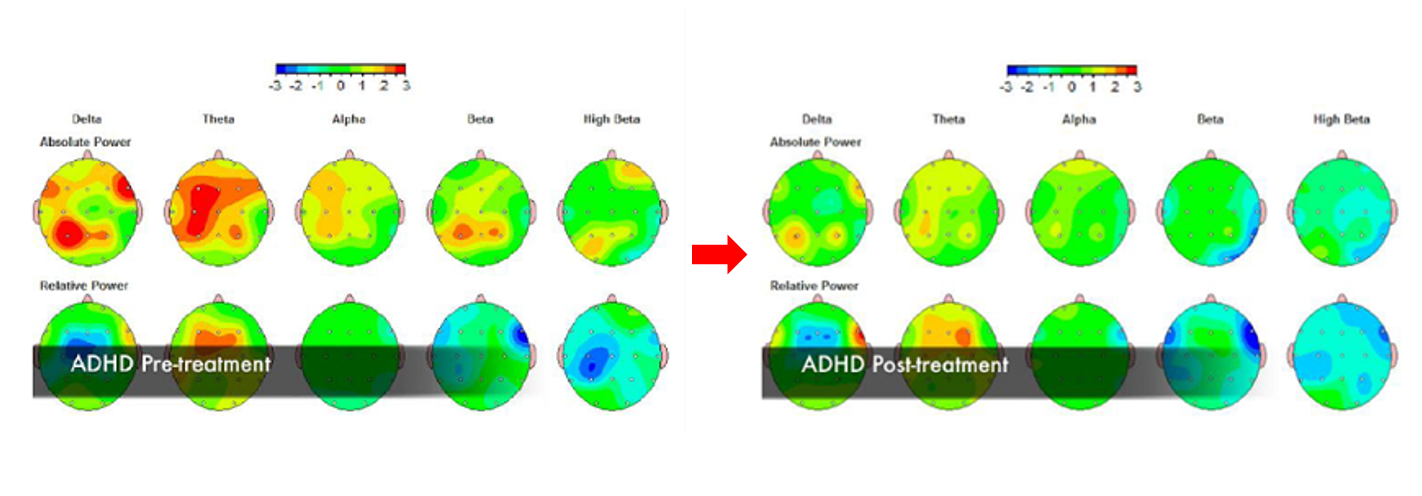

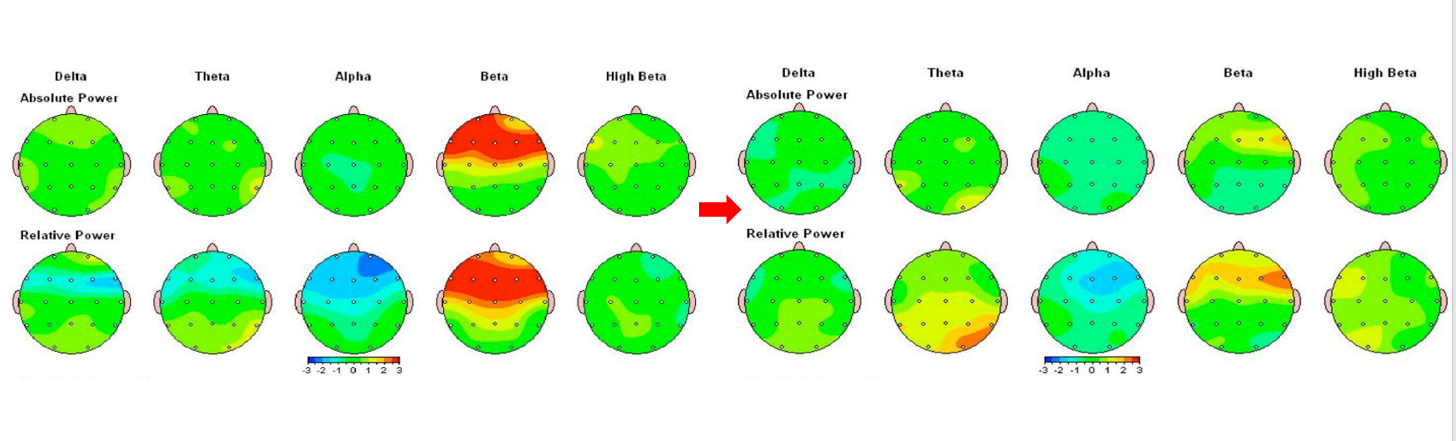

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。

“パーソナリティ障害の特徴、種類、診断、治療” への1件のフィードバック