大人の吃音の症状、原因、治療法や、発達障害との関連性について

目次

吃音は社交不安障害などの精神神経疾患や発達障害が併存しうることは指摘されています。2005年より、吃音症は発達障害者支援法に含まれるようになっています。

吃音(吃音症)とは、話すときに言葉の発音がうまくできない、言葉がすらすら出てこないといった症状がみられることをいいます。

「裸の大将」や「英国王のスピーチ」を思い浮かべる方もいると思います。

吃音は、女性よりも男性の方が多く見られるという報告がされています。

一昔前は「どもり」とも言われましたが、差別的な意味合いがあるため現在は「吃音」と呼ぶのが一般的です。

吃音の症状

吃音の話し方には大きく分けて3つあり、「連発」「伸発」「難発」と呼ばれます。

どれも特徴的な話し方ではありますが、程度が軽いと吃音だとわからないケースもあります。また、下記の話し方以外にも、吃音を気にして話すこと自体を嫌がる、緊張して呼吸が乱れるといった症状も見られることがあります。

連発(語音の繰り返し)

「わ、わ、わたしは……」や、「そ、そ、その……」など、言葉の最初の文字を何回も言ってしまう話し方です。

似たような話し方に語全体の繰り返し(「わたしは、わたしは……」)がありますが、こちらは吃音の症状ではありません。発話の非流暢性といい、通常の発達の過程で見られます。

伸発(語音の引き伸ばし)

「わーーーたしは……」や、「そのーーー……」など、話そうと思った言葉の一音目から二音目までが長くなってしまったり、語尾が伸びてしまったりします。

難発(語音の詰まり、「ブロック」とも)

「……わたし……」や、「……その……」といったように、言葉がなかなか出てこずにうまく考えを伝えることができない話し方です。

吃音の原因

吃音は発達性吃音と獲得性吃音に分類することができ、ほとんどの患者は前者の発達性吃音です。

発達性吃音

発達性吃音は、幼児が複雑な会話を開始する時期に発症しやすいです。ほとんどが2~5歳で発症します。また、以下のような要因が組み合わさって発症に至ると言われています。

- 体質的要因(喘息持ちで言葉が途切れやすい、遺伝など)

- 発達的要因(言葉をたくさん覚えた、表現できない感情に触れたなど)

- 環境要因(両親などとの会話環境)

この中でも体質的要因が8割程度を占めるという報告もありますが、正確なところは分かっていません。

獲得性吃音

獲得性吃音は、発達性吃音が先天的なものであるのに対し、10代後半以降に発症する吃音です。原因として考えられているのは以下です。

- 神経学的疾患や脳機能障害によるもの

- ストレスや心的外傷、トラウマによるもの

吃音が発生しやすい状況

吃音は常に発生するわけではありません。リラックスしているときは全く症状が出ないという人もいます。個人差はありますが、主に以下のような場合に吃音が発生しやすいと言われています。

吃音を気にしすぎた時

吃音について先生や友達から指摘をされ、自分でも気にしてしまうと、しっかり話さなくてはという思いが強くなって余計に症状が悪化することがあります。

緊張や不安を感じた時

先生に指名されてみんなの前で発表するときや、プレゼンテーションなどの場面では、緊張や不安から吃音がひどくなることもあります。

発するのが苦手な言葉がある

人によっては発することが難しかったり苦手である行(例えばサ行)があり、その行を言わなければならないときに吃音になりやすいです。

大人の吃音とは

吃音は100人に1人程度は症状を持っていると言われており、珍しい障害ではありません。

吃音のある人は、仕事で話す際に苦手意識を持ちやすいです。デスクワークには問題がなくても、会議になるとうまく話せなかったりします。

どのような仕事についているか、どのような仕事環境かによっても悩みは変わってくるため、本人や周囲の工夫が必要になります。

大人の吃音はわかりにくい

吃音の症状を抱えたまま成人して仕事に就いている人は、長年吃音と付き合って生きていることもあり、様々な工夫をするようになっています。

そもそも会話でのコミュニケーションを減らすようにしたり、よく話す内容については暗記していたりするため、あまり目立たないことがあります。

工夫することは悪いことではないですが、吃音を根本的に改善し、コミュニケーションを楽しめるように治療やリハビリを進めていくことが重要です。

大人の吃音で困る状況

仕事上で大人が困るのは、以下のような場合です。

- 電話の応対が発生した時

- 来客時の対応

- 不意に意見を求められた時

こういった急な対応を求められる状況では、心の準備ができずにうまく言葉が出てこず、吃音の症状が出てしまうことがあります。

仕事上は合理的配慮が求められる

障害者雇用促進法によって、障害を理由とした差別や不当な取り扱いは禁止されています。また、差別の禁止とともに「合理的配慮」という考え方が導入されています。

たとえば、吃音によって困難な業務がある場合は、当該業務の負担軽減や配置転換といった配慮がされるようになっています。仕事上で吃音の症状で悩んでいる場合は、会社に相談してみるといいでしょう。

吃音は心理的な不安によっても悪化することがあるため、周囲にどう思われるか心配するくらいならば、自分から吃音や話し方の癖についてカミングアウトしてしまったほうがいい場合もあります。不安が減ることで吃音の症状も改善し、業務の幅を広げていくことができることもあるため、まずはご自身が不安に感じていることを解消するように工夫してみるといいでしょう。

吃音の治療

吃音の治療方法は確立していませんが、有効とされている方法はいくつか存在し、実践することで症状の緩和が可能です。効果には個人差があります。

学齢期は指導や支援が充実していることがありますが、成人になると自分でリハビリのできる環境を見つける必要があります。どういった治療法があり、自分にはどの方法が効果的なのかを探るためには、言語聴覚士による支援を受けると良いでしょう。

その際、他の原因で吃音が発症していないかを診断するためには精神科などの受診も必要です。

環境調整

環境調整とは、患者本人ではなく周囲の対応を変えることで話しやすくなるようにすることです。吃音の症状に対して理解を深め、話を遮らずに最後まで聞くようにしたり、難しい質問をしないなどといった吃音との付き合い方を周囲の人間に実践してもらいます。吃音を笑ったり真似したりする子がいる場合は先生に協力してもらって説明をしてもらいましょう。

改善トレーニング

改善トレーニング方法は様々ありますが、取り組みやすいのは腹式呼吸です。

腹式呼吸をすることで、緊張している時や吃音を意識しすぎている時に気持ちを落ち着かせることができ、吃音の症状を和らげることに繋がります。また、お腹から声を出すので発声にも効果的です。

また、発声のトレーニングも効果的です。はじめはあえてゆっくり発声し、少しずつ発声の速さを調節していきます。このトレーニングで自分の発声のタイミングを掴むことができるようになります。

その他にも、子どもの場合は「リッカムプログラム」という海外で治療に取り入れられている手法や、大人の場合は認知行動療法などがあります。自分に合ったトレーニングを探すことが大事です。

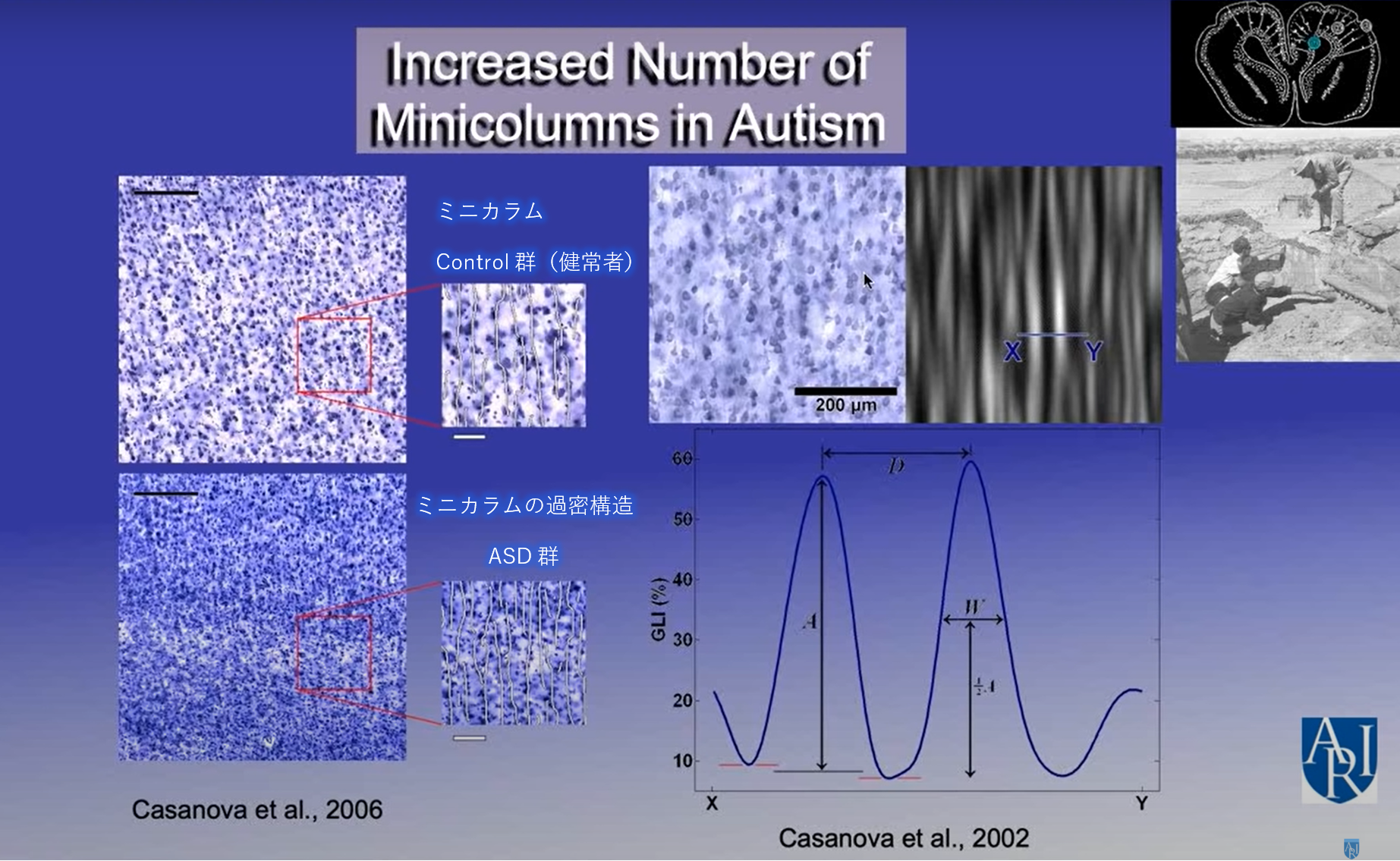

TMS治療

アメリカ食品医薬品局(FDA)に認可されている磁気刺激治療で、吃音の背景にある発達障害を改善することで症状の緩和が可能です。発達障害の緊張症状を抑える治療を行い、リラックスすることで吃音の症状が出にくくなります。

日本ではまだ一部の医療機関でしか治療を受けることはできません。当院ではTMS治療が可能ですので、ぜひお問い合わせください。

また、TMS治療についての詳細は以下の記事を参照してください。

TMS治療(経頭蓋磁気刺激)は、医療先進国のアメリカのFDAや日本の厚生労働省の認可を得た最新の治療方法です。投薬に頼らずうつ病や発達障害などの治療ができるTMS治療について、精神科医が詳しく解説しています。

周囲の対応

吃音のある子どもへの対応として重要なのは、話し方のアドバイスをしないことです。言葉が出てこないだけで本人は落ち着いて話そうとしているため、「ゆっくりでいいよ」「落ち着いて」というのは余計にプレッシャーになってしまうことがあります。

つっかえながらも話しているときは、最後まで聞いて、話の内容を繰り返してあげることで話が伝わっていることを教えてあげてください。話すことの楽しさを感じてもらうことで積極的に話すようになり、余計な緊張や不安を感じずに済みます。

大人の吃音に対しても同じで、最後まで話を聞いてから反応するようにしましょう。よく相手がつっかえていると「〇〇ってことでしょ?」と言葉を遮ってしまう人がいますが、これはよくありません。相手の話す意欲をそいでしまったり、そもそも言いたいことと違う解釈をされていることが多いようです。

吃音への支援

吃音は公的な支援を受けられる対象の疾患です。

2005年に施行された「発達障害者支援法」の対象の中に発達性言語障害があり、発達性吃音も含まれます。支援制度としては自立支援医療、障害者手帳の取得、障害年金の受給などがあります。

さらに、障害者手帳の取得によって、障害者雇用枠での就職、就労移行支援の利用、就労継続支援施設での福祉的就労の検討も可能です。

吃音にお悩みの方は公的な支援を受けつつ、症状の改善に取り組み、社会生活を不自由なく送れるように環境を整えると良いでしょう。

まとめ

吃音は小さい頃に発症することが多いですが、脳の障害やストレスなどによって後天的(10代後半~)でも発症することがあります。周囲の人は吃音の症状について理解を深め、相手の話を遮らないなどの適切な対応を心がけましょう。また、吃音の背景にある発達障害の特性に対して治療を行うことで吃音の症状が緩和することもあります。

当院ではTMS治療など最新の治療を受けることができるため、ご興味を持った方はぜひお問い合わせください。

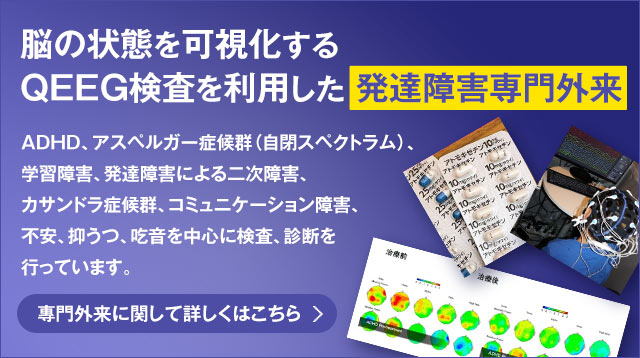

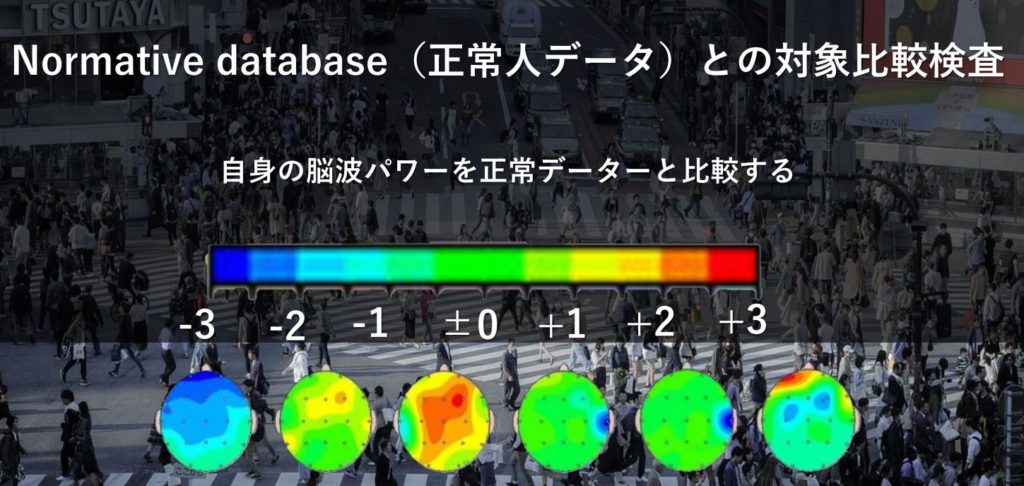

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

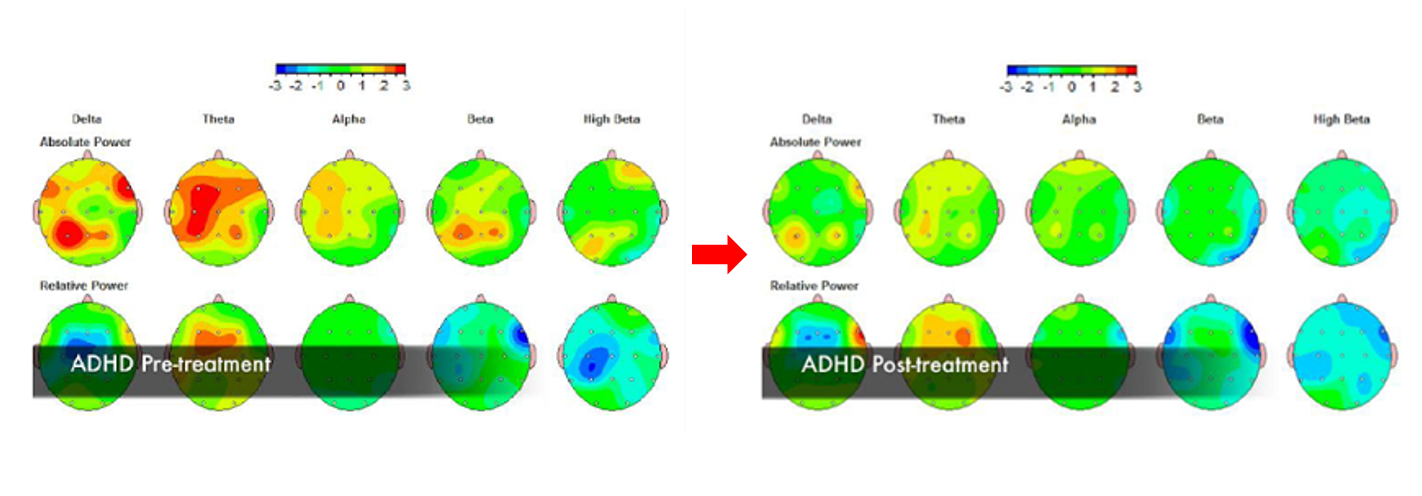

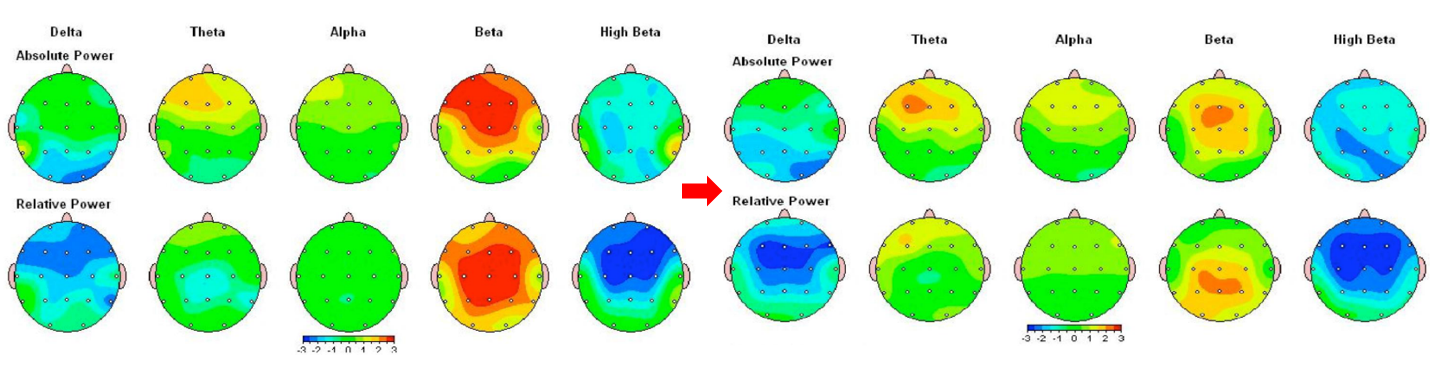

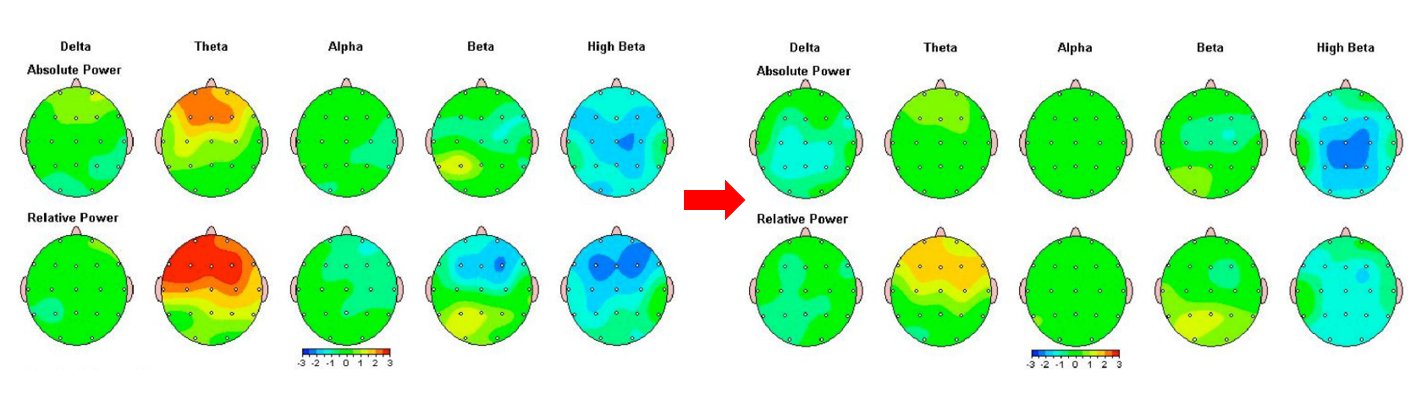

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

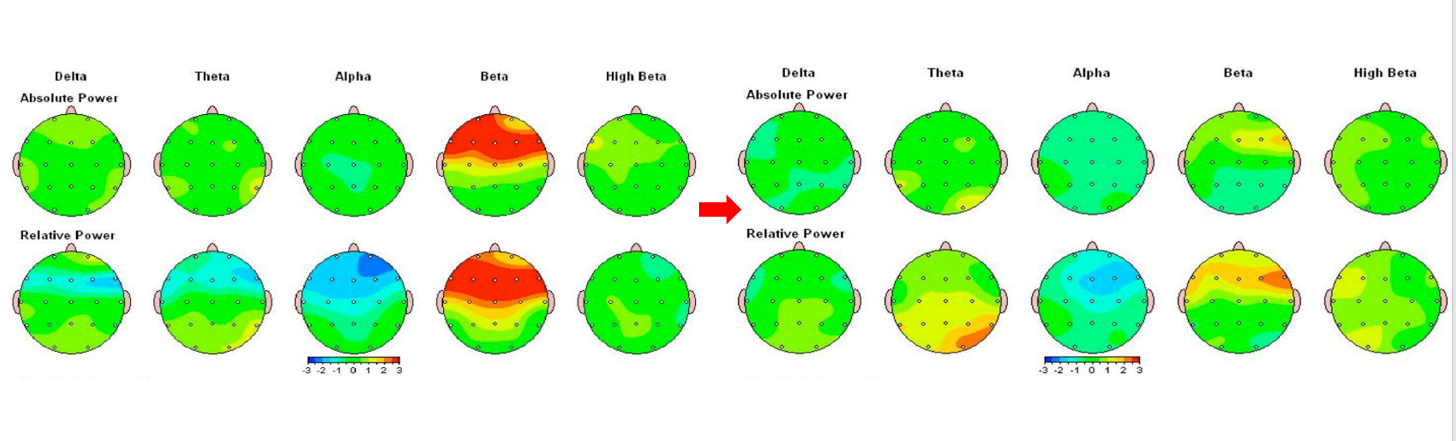

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。