片頭痛の症状・原因・対処法や治療について

片頭痛は頭痛の中でも症状が重く、様々な特徴があることが知られています。

この記事では、片頭痛の症状や原因、対処法などについて解説してきます。

片頭痛とは

片頭痛は脈打つような激しい痛みが特徴の頭痛です。脳の検査をしても主だった異常が見られません。

片頭痛を抱える人の中には何となく頭痛が起こりそうだという予兆が見られる人が約20%程度います。

痛みの程度は他の頭痛に比べても重度で、症状が出始めたら会社や学校を休んだり、家事が一切手につかないなど大きな影響が出ます。

有病率

15歳以上の頭痛を訴える患者の中で、全体の8.4%を占めます。緊張型頭痛に次いで多く、クラスに1人程度は片頭痛に悩む方がいる計算です。

片頭痛は女性に起こりやすい

片頭痛は女性ホルモンが関係しているとも言われており、10~50歳の女性に多く見られる症状です。

また、緊張型頭痛が比較的誰にでも起こりうる頭痛なのに対し、片頭痛は女性の中でも起きる人と起きない人がはっきりと分かれていることが特徴です。特定の要素を持っている女性に起こりやすい、という頭痛です。もちろん、男性でも片頭痛を発症する人はいます。

片頭痛と偏頭痛の違い

「片頭痛」と「偏頭痛」の両方の表記を見かけ、どちらが正しいのかと悩んだ人もいらっしゃるのではないでしょうか。

片頭痛も偏頭痛も同じ症状を指していますが、学術的、日本語表記的に正しいのは「片頭痛」です。もともとはギリシャの医学者ガレノスが”hemicrania”と名付けたものを日本語訳したのですが、hemiが「片側」という意味なので、片頭痛となりました。

偏頭痛という表記が使われるようになったのは広辞苑で偏頭痛という表記が採用されたためと言われており、日本古来の文献をさかのぼって偏頭痛の表記が見つかったために採用されたとのことです。実際、日本語の元となっている中国語では「偏頭痛」と表記するため、間違いと言い切ることはできませんが、日本では片頭痛の表記を用いるのが適当です。

片頭痛の症状

片頭痛はこめかみから目のあたりにかけてズキズキと脈打つように痛みが出るのが特徴です。また、頭痛だけでなく吐き気や嘔吐を伴うこともあり、仕事や勉強が手に付かないほど強い痛みが出ることが多いです。

片頭痛という漢字から分かるように、頭の片側に痛みを感じる事が多いですが、実際は両側に痛みを感じるケースもあります。

また、光や音、気圧、温度といった周辺環境に敏感になることもあり、いつもと同じ部屋なのに眩しく感じるなどの症状が見られることがあります。

症状の頻度は個人差がありますが、多い人は週に1度、少ない人は1ヶ月に1度ほどのペースで痛みが起こる事が多いです。

片頭痛の原因・メカニズム

片頭痛のメカニズムは様々提唱されていますが、その中でも代表的な説には

- 血管拡張説

- 中枢起源説

- セロトニン説

- 三叉神経血管説

の4つがあります。

また、詳しくは分かっていませんが、遺伝的要因もあることが示唆されています。

血管拡張説

血管拡張説は、脳血管が収縮した後、急激に拡張することで血流が一気に流れ、痛みが出るという説です。

CGRPと呼ばれる血管拡張性物質の増加と片頭痛が密接に関係しているという可能性から提唱された説ですが、2013年の片頭痛のガイドラインでは血管拡張説はやや否定的という評価がされています。

三叉神経血管説

三叉神経が刺激されることで痛みが出るという説です。

三叉神経は脳内で最も太い神経で、脳血管の周りにあります。片頭痛の痛みを起こすメカニズムとして、以下のような流れが考えられています。

- 三叉神経に何らかの刺激が加わる

- 三叉神経から神経ペプチド(サブスタンスP、CGRP)が発生する

- 血管が拡張し、血管周囲の三叉神経がさらに刺激される

- 痛みの原因となるサブスタンスPが増加して片頭痛が生じる

血管拡張説よりは有力視されています。

中枢起源説

三叉神経は末梢神経と呼ばれる部分ですが、そこが痛むのではなく脳幹という部分が関与していると考える説が中枢起源説です。

痛みを感じる脳幹部の受容体が炎症物質に刺激されることで痛みが出ると推定されています。

セロトニン説

セロトニンは神経伝達物質の1つで、血管収縮作用などがあります。

セロトニン説は、セロトニンが欠乏することで強い痛みが起こるというものです。

片頭痛に関与する作用として、以下のような流れが考えられています。

- ストレスによってセロトニンが大量に生産される

- セロトニンを放出することで脳の血管が収縮する

- セロトニンが枯渇(もともと脳内で2%程度しか存在しない)

- 他の炎症物質が刺激され、頭痛が起きる

後述する片頭痛の薬(トリプタン製剤)がセロトニンの受容体を作動させる効果を持ち、実際に片頭痛の症状緩和に有効であることからも有力視されている説です。

片頭痛のトリガー

片頭痛にはトリガーとなるものが様々報告されています。その中でも、ストレスから解放されたときに起こりやすいのが特徴です。

片頭痛のトリガーとなりうるものには、以下が挙げられます。

ストレスからの解放

ストレスのかかる仕事やテストなどを終え、ホッと一息ついたタイミングで発作が起きやすいことが分かっています。

緊張型頭痛はストレスそのものが原因となり、片頭痛はストレスからの解放が原因となりうるため、併発している方は頻繁に頭痛を経験することになるでしょう。

片頭痛が週末に起きてしまいがちなのは、このストレスからの解放がトリガーになっているためであると考えられます。

気候や感覚刺激

低気圧のときに頭痛がひどくなる方は多いですが、片頭痛もその傾向にあります。また、光や音の刺激によって片頭痛が誘発されることもあったり、香水の匂いなどで頭痛を引き起こすこともあります。

空腹時や特定の食べ物を摂取した時

空腹で血糖値が下がったときに片頭痛の症状が出やすい傾向もあります。

欧米ではチョコレートや赤ワイン、チーズが血管拡張作用があるため片頭痛を誘発するとされており、実際に食べないように言われることもあります。日本人の場合は発作が起きる人は少ないですが、特定のものを食べたときに症状が出るようであれば避けるというのがいいでしょう。

飲酒は片頭痛と関係がないと言われていますが、人によっては頭痛の原因になりうるため、あくまでも自分が症状を感じる場合は避けるようにすべきです。

片頭痛の予兆・前兆

片頭痛は、頭痛の前に予兆・前兆が見られる人が多いのが特徴です。予兆や前兆がなく症状が出る方もいますが、多くの方がいずれかを経験していることが多いです。

具体的には、以下のような症状が見られます。

予兆

- 身体がだるい

- 気分が優れない

- なぜかイライラする

- 食欲が止まらない

- むくみ

- 糖分を欲する

- 眠気を感じる など

前兆

- 目の前で光がチカチカする、火花のようなものが見える

- 視野の一部が欠ける

- 視野の一部に歯車のようなギザギザしたものが現れる など

上記のような症状を「閃輝暗点」と呼び、片頭痛に特徴的な症状として知られています。

片頭痛への対処

片頭痛の発作が起きた場合は、基本的に仕事や勉強を中断して安静にするようにしましょう。そもそも寝込んでしまうほどつらい症状が出ることが多いため、予兆や前兆が出た時点で頭痛に備えて準備しておくことをおすすめします。

片頭痛の症状を抑えるためにできることをご紹介します。

痛む部分を冷やす、抑える

血管が拡張することによって痛みが引き起こされていると考えられているため、冷やしたり圧迫したりすることで血管を収縮させ、痛みを緩和させることができます。

睡眠を取る

仮眠を取ることでも改善します。仕事や勉強中に発作が起こった場合は可能であれば過眠を取るようにしましょう。

カフェインの入ったものを飲む

カフェインには血管収縮作用があるため、痛みが出始めた頃に摂取することで頭痛を緩和させられる事があります。

- コーヒー

- 緑茶

- コーラ

- エナジードリンク

このあたりはカフェインが含まれているので、本格的な頭痛が来る前にコンビニなどで購入して少しずつ飲んでおくと良いでしょう。

暗く静かな場所で横になる

片頭痛は光刺激や音刺激によっても痛みが増すことがあります。また、姿勢を変えて頭を動かしてしまうと痛みが増幅するので、暗く静かな部屋でじっとして、過眠を取ることが最善です。

鎮痛剤を服用する

鎮痛剤は痛みのもととなる物質の産出を抑えるため、頭痛を緩和する事が可能です。

ただし、薬の飲み過ぎには注意して下さい。鎮痛薬は飲みすぎるとかえって頭痛をひどくする事があります。これを薬物乱用頭痛と呼びます。

頻繁に頭痛が起こる場合は、薬の回数もコントロールしないと悪化するばかりですので、まずは専門医に相談することをおすすめします。

片頭痛の治療

片頭痛は原因がしっかりと特定されていないことや、個人によってトリガーが異なることからも治療法は人によって異なります。

まずは生活習慣の改善からはじめ、症状が治まらない場合は薬物療法やTMS治療などが選択肢となります。

生活習慣の改善

片頭痛を引き起こす原因は人それぞれ異なるため、

- どんなタイミングで発生したか

- その時の状況(ストレス、光、音など)

- 発作の程度(我慢できた、寝込んだなど)

を記録して、それを避けるように生活を工夫してみましょう。

特定の食べ物が原因になっているかもしれない場合はそれを避ける、喫煙者の臭いが原因なら職場の席を変えてもらうなど、様々な対策をとってみることをおすすめします。

また、前兆が出てから比較的すぐに頭痛が始まる方はコーヒーや緑茶、コーラなどをストックしておくのも良いでしょう。一人暮らしの場合はなおさら大変ですので、すぐに対応できるようにしておくことで症状を緩和することができます。

薬物療法

軽度から中程度の発作にはアセトアミノフェンやNSAIDなどを用いる事があります。

重症の発作に対してはトリプタン製剤やジヒドロエルゴタミン、ドパミン拮抗薬などを使用します。特にトリプタン製剤は発作が起こっているときに服薬すると最も効果が得られます。

しかしトリプタン製剤は血管を収縮させる作用を持つため、冠動脈疾患または高血圧などの血管障害を持つ患者では禁忌とされていますので十分な注意が必要です。

その他、頭痛によって嘔吐を繰り返してしまっている場合、脱水状態を改善するための点滴などが有効なこともあります。

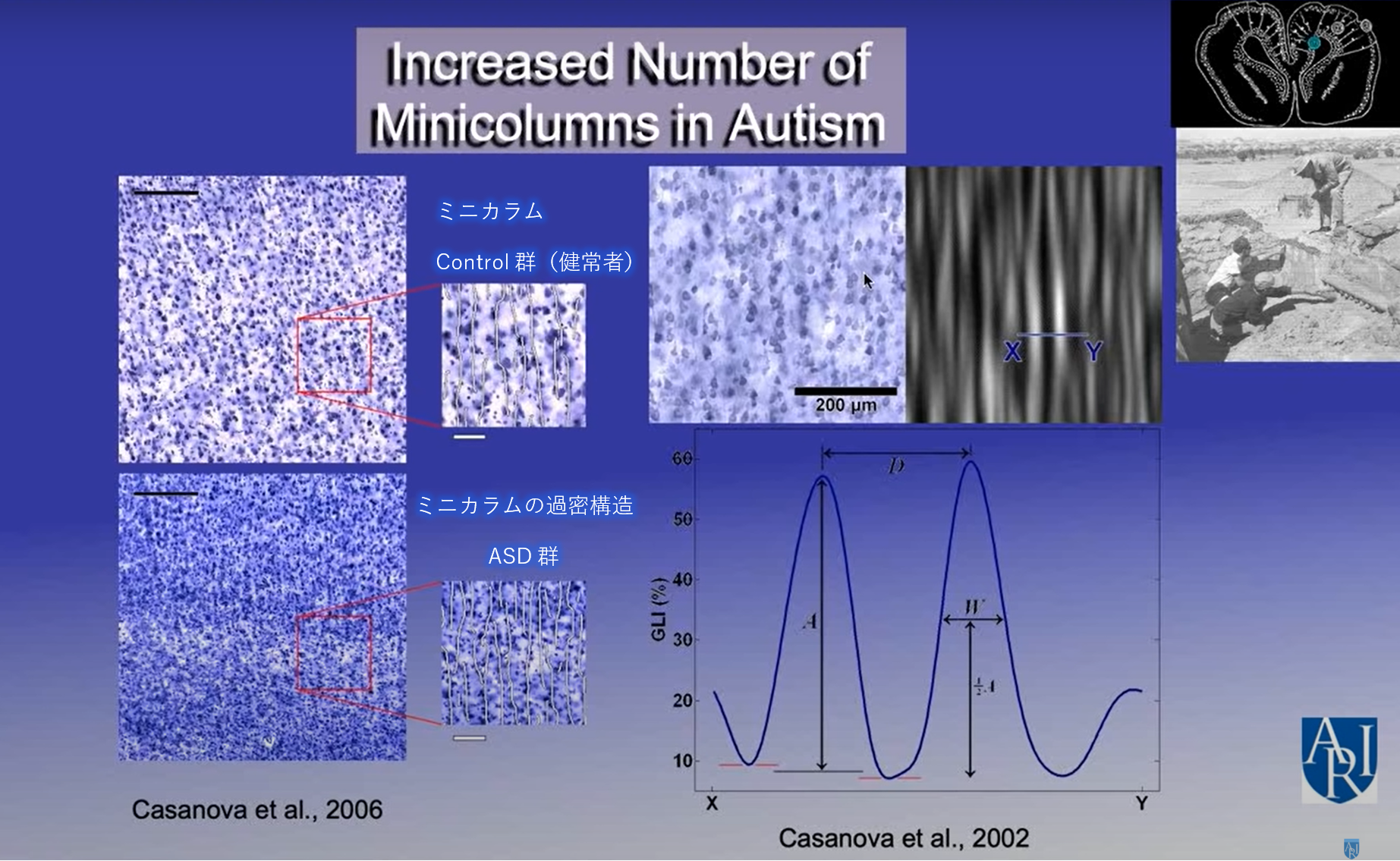

TMS治療

TMS治療は特殊なコイルを用いて脳の特定部位に磁気刺激を与える治療法です。欧米では一般的な治療法ですが、日本ではまだ一部の医療機関でしか導入が進んでいません。

2016年に片頭痛にTMS治療が有効であるという論文が発表されています。(J Neurol. 2016 Nov;263(11):2238-2246. Epub 2016 Aug 19.)

特に、精神的なストレスが原因と考えられる片頭痛に効果を示します。

当院でもTMS治療を実施しております。自由診療ではありますが、薬を使わず副作用もほとんどない治療法ですので、治りにくい頭痛にお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

TMS治療(経頭蓋磁気刺激)は、医療先進国のアメリカのFDAや日本の厚生労働省の認可を得た最新の治療方法です。投薬に頼らずうつ病や発達障害などの治療ができるTMS治療について、精神科医が詳しく解説しています。

まとめ

片頭痛は頭痛の中でも症状が重たいため、なるべく症状が出ないように原因を遠ざけることが重要です。頻繁に症状が出る場合は自分で薬を服用していると頭痛がひどくなることもあるため、早めに専門医に相談することをおすすめします。

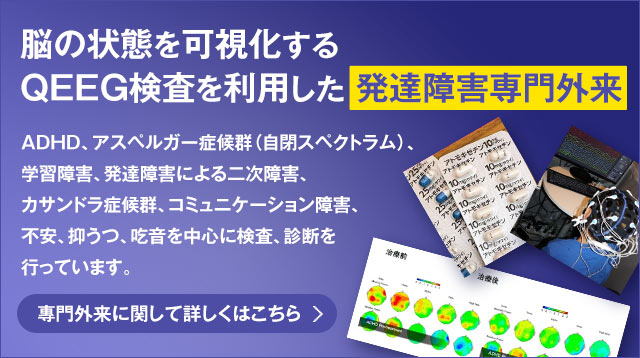

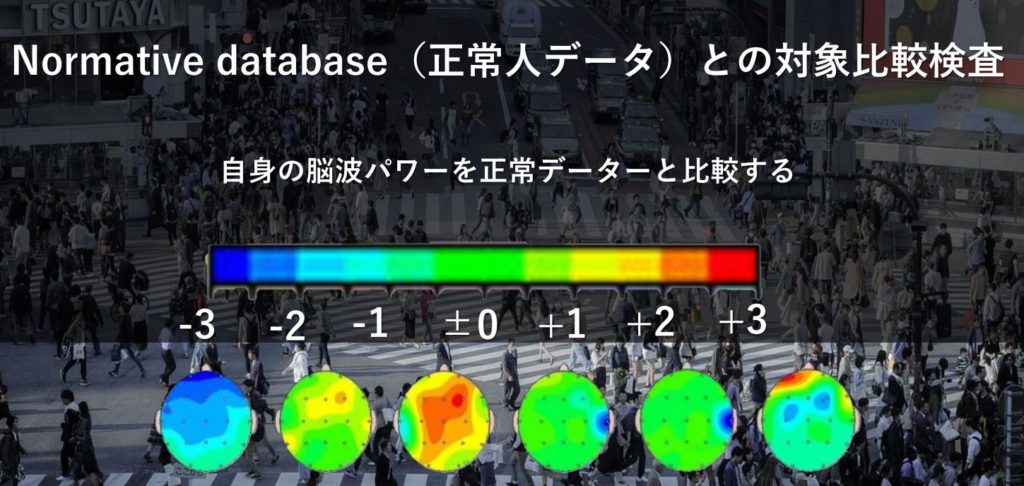

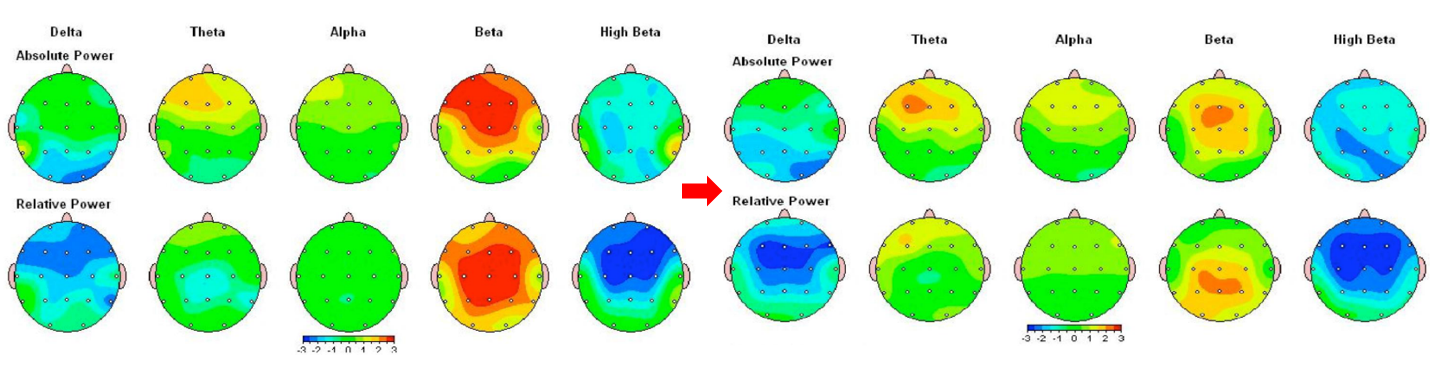

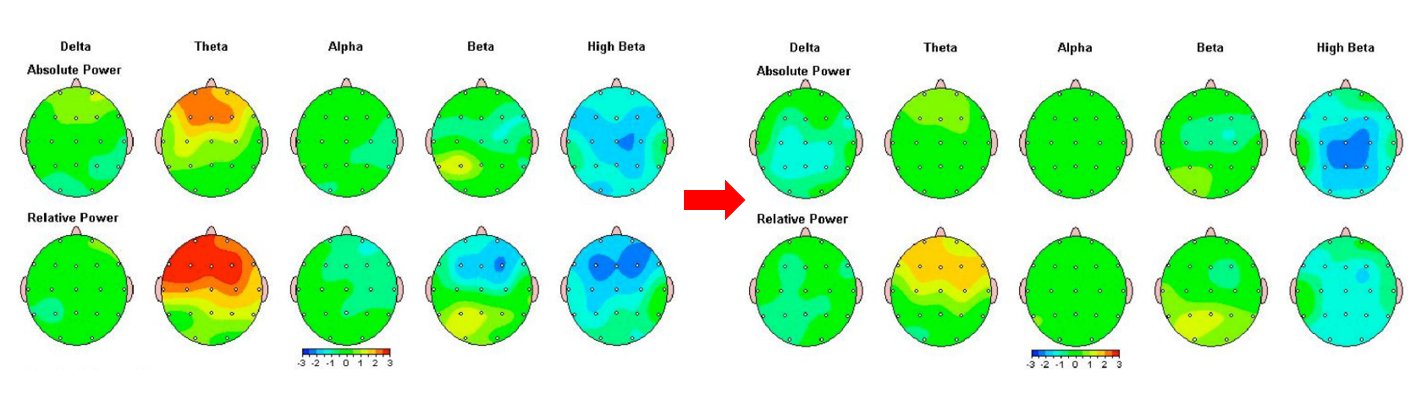

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

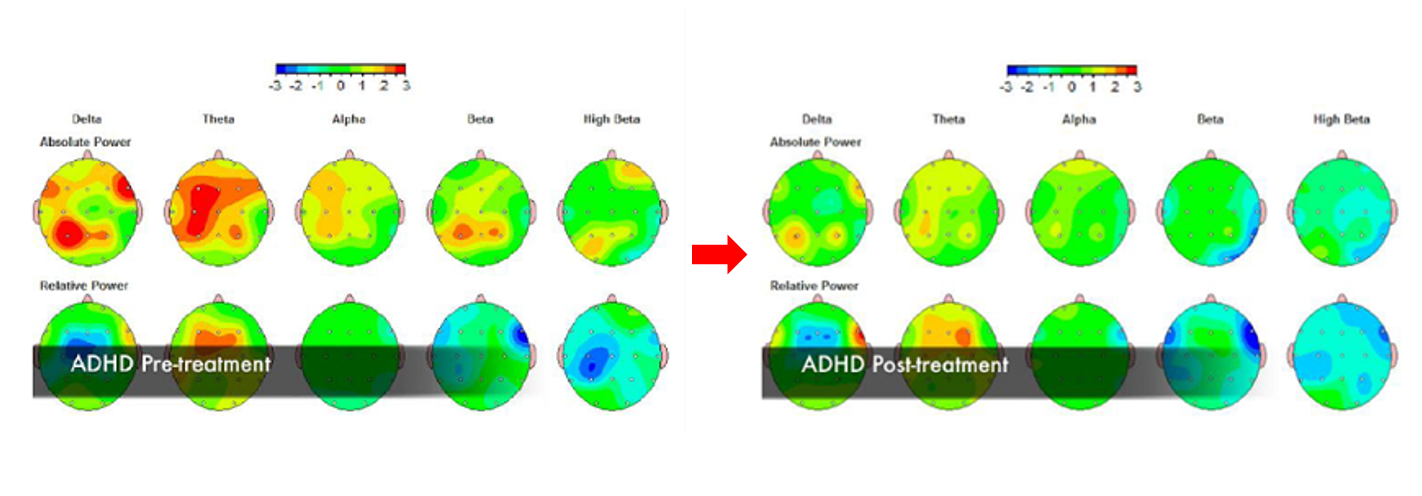

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

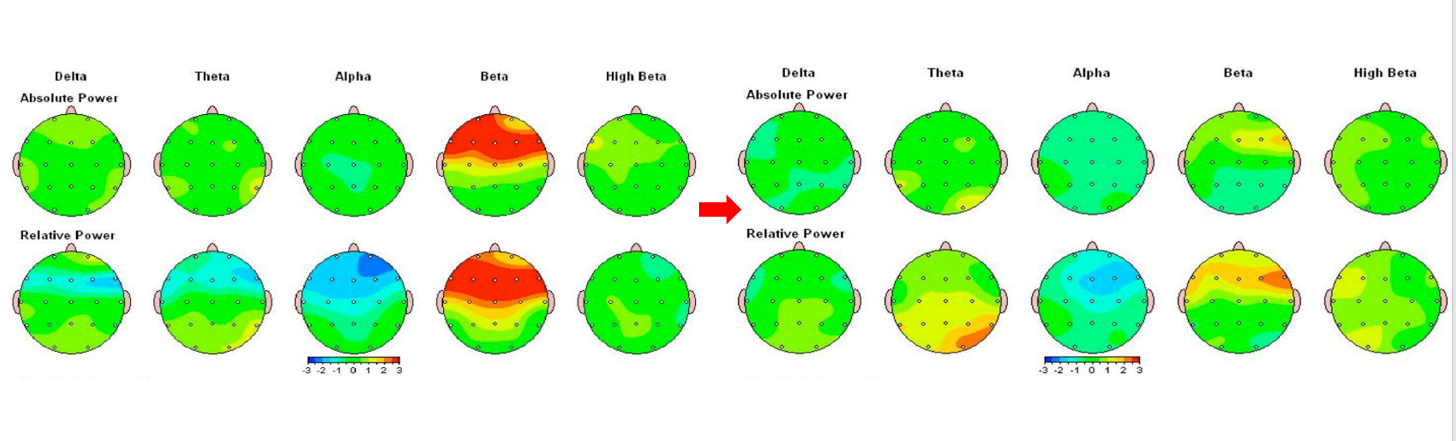

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。