HSPに向いている仕事とは?適職を探す3つのポイント

人一倍感受性が強く刺激に敏感なHSPの人は、その繊細さゆえに職場になじめず、自分はどんな仕事も向いていないとあきらめてしまうことがあります。

たしかに生まれつき敏感な気質を持ち合わせているHSPは社会では少数派のため、周囲との違いや差を感じて苦しんでしまう人が多いです。

そこで、本記事ではHSPの自覚がある人に向けて、専門医の視点から向いている仕事と向いていない仕事を紹介し、適職を探すためのポイントについても解説します。

HSPの特徴

HSPの人はDOESという4つの特徴があります。

- D:深く考える(Depth of processing)

- O:過剰に刺激を受けやすい(Overstimulation)

- E:共感力が高く、感情の反応が強い(Empathy and emotional responsiveness)

- S:些細な刺激を察知する(Sensitivity to subtleties)

詳しくは「HSP(Highly Sensitive Person)とは」を読んでいただくとして、こうした特徴があるHSPの人は、大企業などの大勢が同じフロアで仕事をする職場では周囲の話し声が気になって集中力が続かなかったり、マルチタスクの期限に追われてミスを連発してしまったりする傾向にあります。

こうしたHSPの特徴はネガティブに語られることが多く、周囲からすれば仕事ができない人のように感じられるかもしれません。

しかし、裏を返せばこうした特徴は環境次第で少数の人しか持っていない強みにもなりえます。HSPの特徴を生かせる環境に身を置くことで、ストレスを感じずに仕事に向き合うことが可能になるかもしれません。

HSPの仕事選びでは、特徴を強みと考えよう

- 繊細で疲れやすい

- あれこれと考えてしまいがち

- 些細なことまで気にしすぎる

HSPの特徴は一見するとネガティブに思えるかもしれませんが、世の中にはそういった性格が強みとなる職業があります。また、実際にHSPのような繊細さがないために苦労している社会人はたくさんいます。

では、HSPの方々が持っている特徴を「強み」としてとらえた場合、どう言い換えることができるでしょうか。

HSPの強み

- 他者の感情に敏感で、共感力が高い

- 人の気持ちに自分ごとのように寄り添える

- 物事の細部まで気を配ることができる

- 思考の深度があり、同じ情報を前にしても他の人より考え抜くことができる

- 感受性が豊かで、色々な考え方が浮かんでくる

ネガティブに語られがちなHSPの特徴を強みとして捉えると上記のようになります。

こうして言い換えてみると、HSPであることを活かせる仕事がありそうな気がしてきませんか?

事実、HSPに向いている職業はたくさんあるので、次の章で詳しく見ていきましょう。

HSPの適職・向いている仕事

上述したHSPの特徴と強みから、HSP気質を持つ方に向いている職業は以下が考えられます。

- 正確さが求められる仕事

- 他者に寄り添う仕事

- 動物や自然と触れ合う仕事

- 人とコミュニケーションを取ることが少ない仕事

- クリエイティブな能力を要する仕事

- 技術職(IT・WEB系)

それぞれがなぜ向いているのかを解説しつつ、具体的な職業例をご紹介します。

正確さが求められる仕事

物事の細部まで突き詰めて考えたり、気を配ったりすることができるため、正確さの求められる仕事に向いていると言えます。

データ入力や経理など、パソコンと向き合って正確に数字を入力したりする仕事や、お客さんを目的地まで安全かつ快適に送り届けるタクシーやバスの運転手は適職でしょう。

また、他者よりも深くデータを分析することが得意なため、経営コンサルタントやWebマーケターのようなデータから課題を整理して提案や改善をする職業も適性があるかもしれません。

多くの人が気づけないところに気づけることは、大きな価値があるのです。

正確さが求められる仕事の例

- ライン作業

- 自動車整備士

- 製造業

- 検査・検品

- 運転手

- データ入力

- マーケター

他者に寄り添う仕事

他者への共感能力が高いHSPの人は、悩みを抱えた人と向き合う仕事には適性があると言えます。

セラピストとして他者の精神的な不安を取り除くお手伝いをしたり、エステティシャンとして美しくなりたい人に寄り添って施術をするようなお仕事では、他者への共感能力や優しさがプラスに働くでしょう。

他者に寄り添う仕事の例

- カウンセラー

- マッサージ師

- セラピスト

- 介護士

- 看護師

- 整体師

- カウンセラー

動物や自然と触れ合う仕事

共感能力の高さは人間だけでなく、動物や自然にも発揮される傾向にあります。

普通の人では見逃してしまうような動物の小さな仕草を見つけ、コミュニケーションをとることができたりします。

また、自然を相手に仕事をするのは聴覚が敏感なHSPにとって適した環境といえます。

静かな環境で落ち着いて仕事をすることで、ストレスを感じずに生活ができるでしょう。

動物や自然と触れ合う仕事の例

- 花屋

- トリマー

- ドッグトレーナー

- 農業・林業

- 造園師

- ペットトレーナー

- ペットシッター

- 飼育員

人とコミュニケーションをとる機会が少ない仕事

他者の反応を過剰に気にしてしまう傾向にあるHSPは、人と一緒にいるだけで気を遣いすぎて疲れてしまいます。そのため、なるべく他者とのコミュニケーションが少ない仕事を選ぶことで、ストレスを感じずに仕事をすることができます。

トラックドライバーや在宅ワークなど、自分の作業時間を邪魔されにくい環境で仕事に没頭することで、高い成果を出すことができるでしょう。

最近ではコロナの影響もあり、リモートワークを導入する企業も増えてきました。職場で出社するかリモートワークにするか選べる場合は、リモートワークで仕事をしてみるとよいでしょう。

人とコミュニケーションをとる機会が少ない仕事の例

- 在宅作業

- ライター

- ブロガー

- トレーダー

- トラックドライバー

クリエイティブな能力を要する仕事

HSPの方は普通の人よりも感受性が高く、物事を多面的に、深く捉えることができる傾向にあります。そのため、普通の人では思いもつかないような作品を作り上げることができるかもしれません。

また、クリエイティブな仕事は自分の好きな環境で仕事ができることが多く、周囲の音などに敏感なHSPの方にはピッタリの仕事です。

趣味の延長や副業から始めて、慣れてきたら本格的に活動していくこともできます。まずは無理のない範囲で始めてみましょう。

クリエイティブな能力を要する仕事の例

- イラストレーター

- デザイナー

- カメラマン

- ミュージシャン

- 画家

技術職(IT・WEB系)

ITやWEBに関する仕事は、緻密な設計とそれ通りに丁寧に作業をすることが求められます。大雑把に仕事を進めてしまうと、後々大幅な修正が必要になってしまうこともあります。

繊細かつ丁寧に仕事を進める事ができるHSPは高い評価を得ることができるでしょう。

技術職(IT・WEB系)の仕事例

- システムエンジニア

- インフラエンジニア

- ネットワークエンジニア

- プログラマー

- テスター、デバッガー

- ソフトウェア開発

- システムアナリスト

HSPに向いていない仕事の特徴

続いて、HSPに向いていない仕事を紹介します。基本的には、時間やノルマに追われる環境は向いていません。また、他者との競争が激しい体育会系の環境も苦痛を感じやすいでしょう。

- ノルマの達成が求められる仕事

- スピード感の求められる仕事

- 他者との接点が多い仕事

これらは基本的には避けたほうがつらい思いをしなくて済むでしょう。

ノルマの達成が求められる仕事

- 保険会社

- コールセンター

- 外資系企業

- 不動産・商社

営業職は基本的に達成すべきノルマが課され、そのために他者の時間を割いて自分の話を聞いてもらい、契約までもっていく必要があります。HSPの人にとっては、常に成果を出し続けるというストレス、他者に時間を割いてもらうという申し訳なさ、同僚との競争など、苦痛を感じる要因がたくさんあります。

こうした苦痛を感じ続けるのは精神的な負担が大きいため、無理をせずに部署異動や転職を視野に入れたほうがよいでしょう。

スピード感の求められる仕事

- 飲食店スタッフ

- ディレクターやリーダー職

要領よく注文を捌いたり、いろいろな指示が一気に降りかかったりするような環境はHSPにとっては苦手な環境といえます。スピード感を持ってテキパキと仕事をこなす必要のある飲食店はHSPにとって負担が大きいでしょう。

また、常に知らないお客さんとコミュニケーションをとる必要があるため、お客さんの言葉遣いや態度から機嫌を損ねてしまったかもしれないと不安になることも多く、精神的なストレスも多いです。

他者との接点が多い仕事

- 接客業

- 販売業

- 営業職

- コールセンター

- 窓口対応

- 受付

他者との接点が多い仕事では、HSPの性格上ストレスや不安を強く感じてしまう事が多いでしょう。

初対面の人とコミュニケーションを取って適切にアドバイスをすること自体は得意かもしれませんが、相手の表情や仕草などに敏感に反応してしまい、「今の表情は私の対応がまずかったのかな」「あの仕草はきっと私にイライラしているのだろうな」など、気にしなくていいことに反応しては疲れてしまうため、仕事としては向いていません。

HSPの人が適職を探すためのポイント

これまでHSPに向いている職業、向いていない職業を紹介してきましたが、それを踏まえて仕事選びのポイントを整理しておきましょう。

大きくポイントは3つです。

HSPの強みを生かす

細かなことに気づける、共感能力が高いなど、HSPの人が持っている強みを生かせる環境を選ぶようにしましょう。もちろん、HSPの中でもそれぞれ強みは異なるため、自分がどういった特徴があるのかを把握することが重要です。

また、HSPは自己評価が低くなりがちです。適職に就くためにも、家族や友人など第三者に自分の長所を聞いてみてもよいでしょう。

自分で苦手だと感じていることでも、他の人の目から見たら長所だったということもあります。

苦手な環境を避ける

五感で感じる刺激に敏感な特徴を持つため、なるべく自分が快適に働ける環境を選ぶようにしましょう。騒音が苦手なら自宅でできる仕事を探したり、ノルマに追われるのが苦痛なら自分で裁量を持ってある程度自由に働ける仕事を探したりしてみることが大切です。

お金のためでなく、興味のある仕事を選ぶ

物事に対して深く考えてしまう傾向のあるHSPにとって、興味のない仕事をこなしているときに感じた「いま自分は何をしているのか」、「自分のやりたかったことってこれなのか」といった疑問はそう簡単に無視できません。

お金で仕事を選ぶより、自分が本心からやりたいと思える仕事を選ぶことが重要です。

まとめ

| HSPに向いている仕事 | HSPに向いていない仕事 |

|

|

HSPの人は他者に比べて感受性が強く繊細なため、向いている仕事と向いていない仕事があります。また、仕事内容だけでなく、仕事環境や人間関係によっても向き不向きがあるため、自分がどんな仕事や環境なら働きやすいかを考えるようにしましょう。

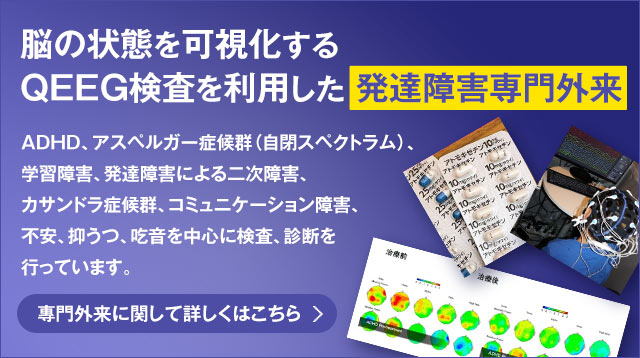

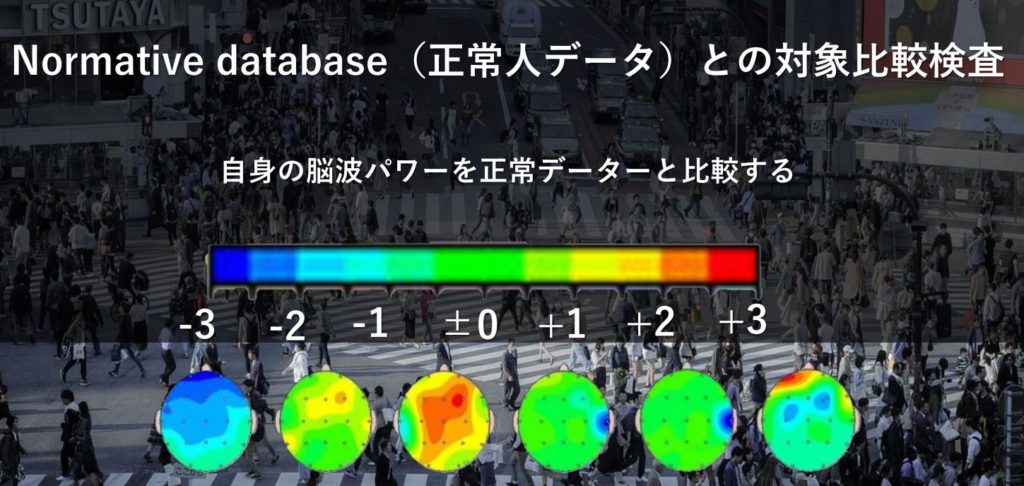

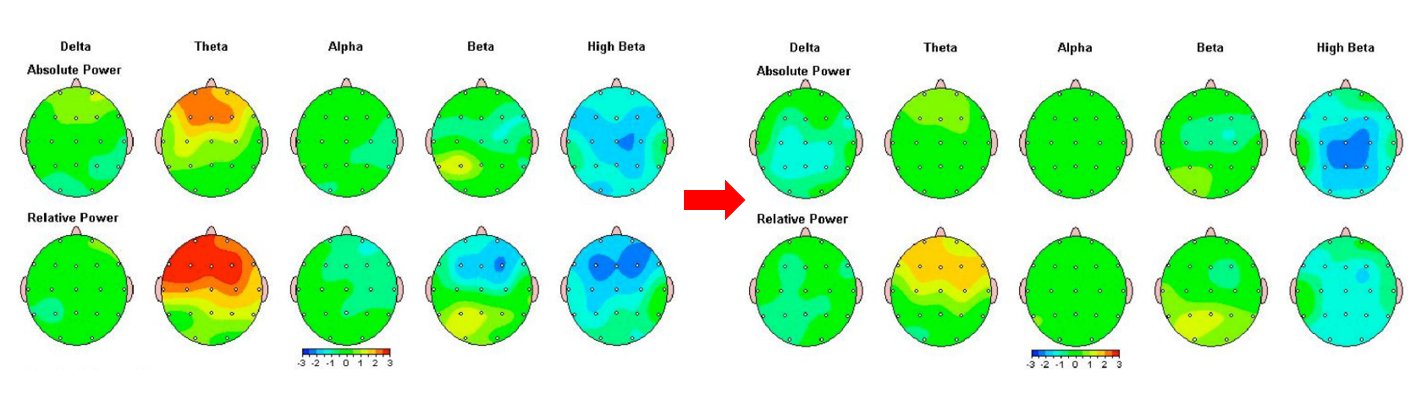

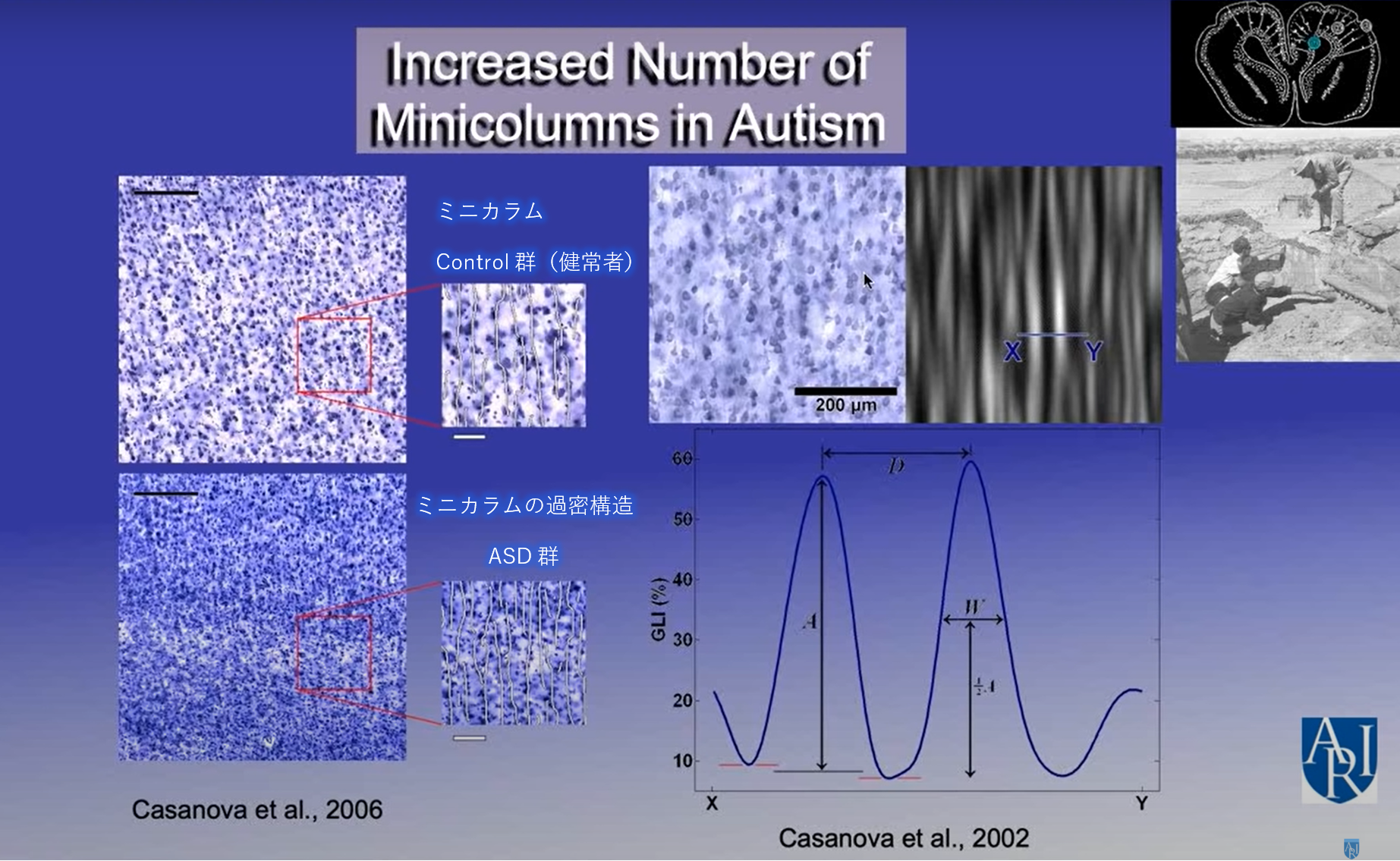

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

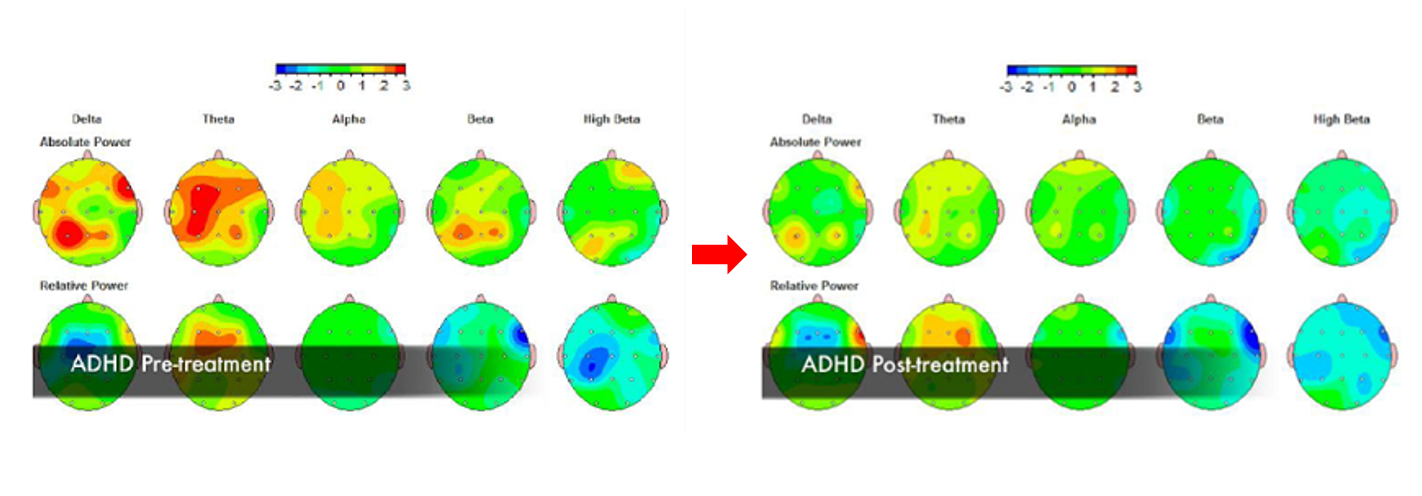

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

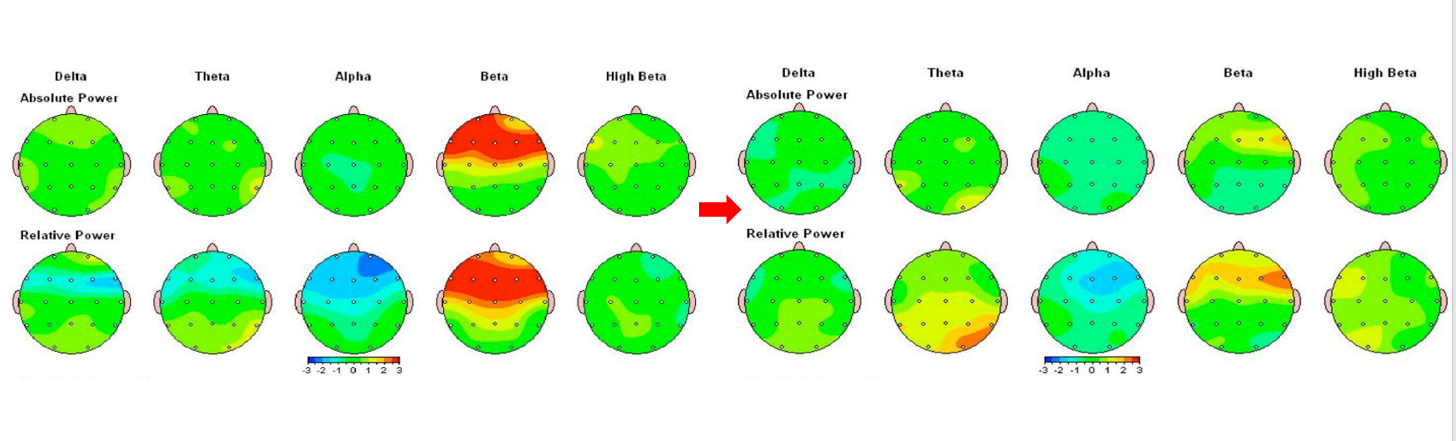

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

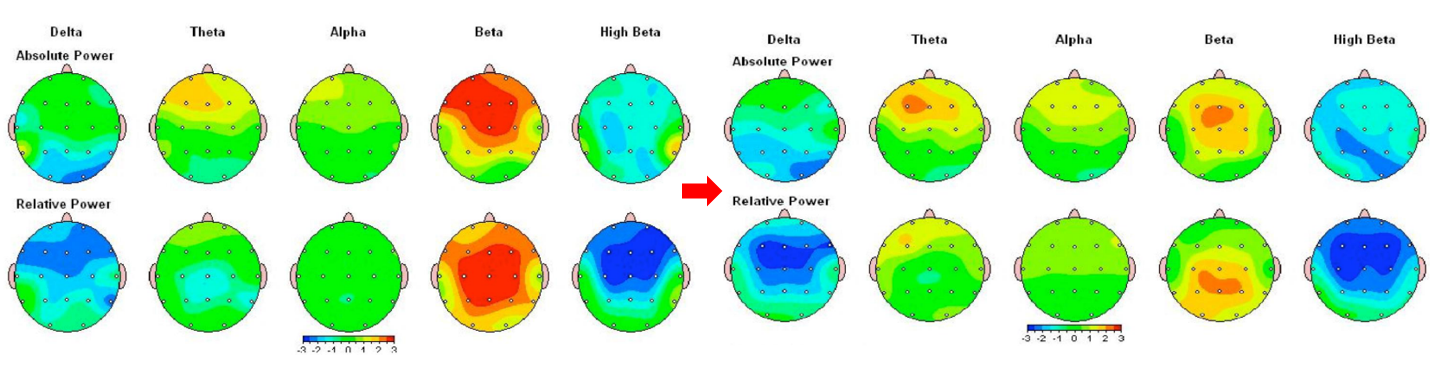

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。