子どものADHDとは?診断や治療、接し方について

子どもがADHD(注意欠如多動性障害)かもしれないと心配な親御さんのために、子どものADHDの症状や特徴、効果的な接し方や注意点を解説します。

子どものADHDとは

ADHD(注意欠如多動性障害)とは発達障害のひとつで、以下の3つの特性を特徴とする障害です。

- 不注意(集中力がなく、忘れ物や紛失物が多い)

- 多動性(じっとしていられない、騒いだり動き回ってしまう)

- 衝動性(我慢ができない、列に並ぶなど順番を守れない)

子どもの20人に1人程度がADHDと言われており、40人クラスなら2~3人程度はADHDの特性を持っていると考えられます。

マイノリティではありますが、滅多にいないという程でもありません。

ADHDの特性には個人差がある

ADHDの3つの特性には個人差があり、どの特性が強く現れるかによって「不注意型」「多動・衝動型」「混合型」の3つに分けれられます。

また、ADHDの確定診断には至らないものの、ADHDの傾向にあるというグレーゾーンも存在します。定型発達の人よりも忘れっぽかったり、落ち着きがなく見られるといった具合です。子どものうちは症状に気づかずにいて、社会人になったときに初めて自分がADHDの傾向があることに気づくパターンも多いです。こうした「大人のADHD」も近年は注目されています。

ADHDの原因

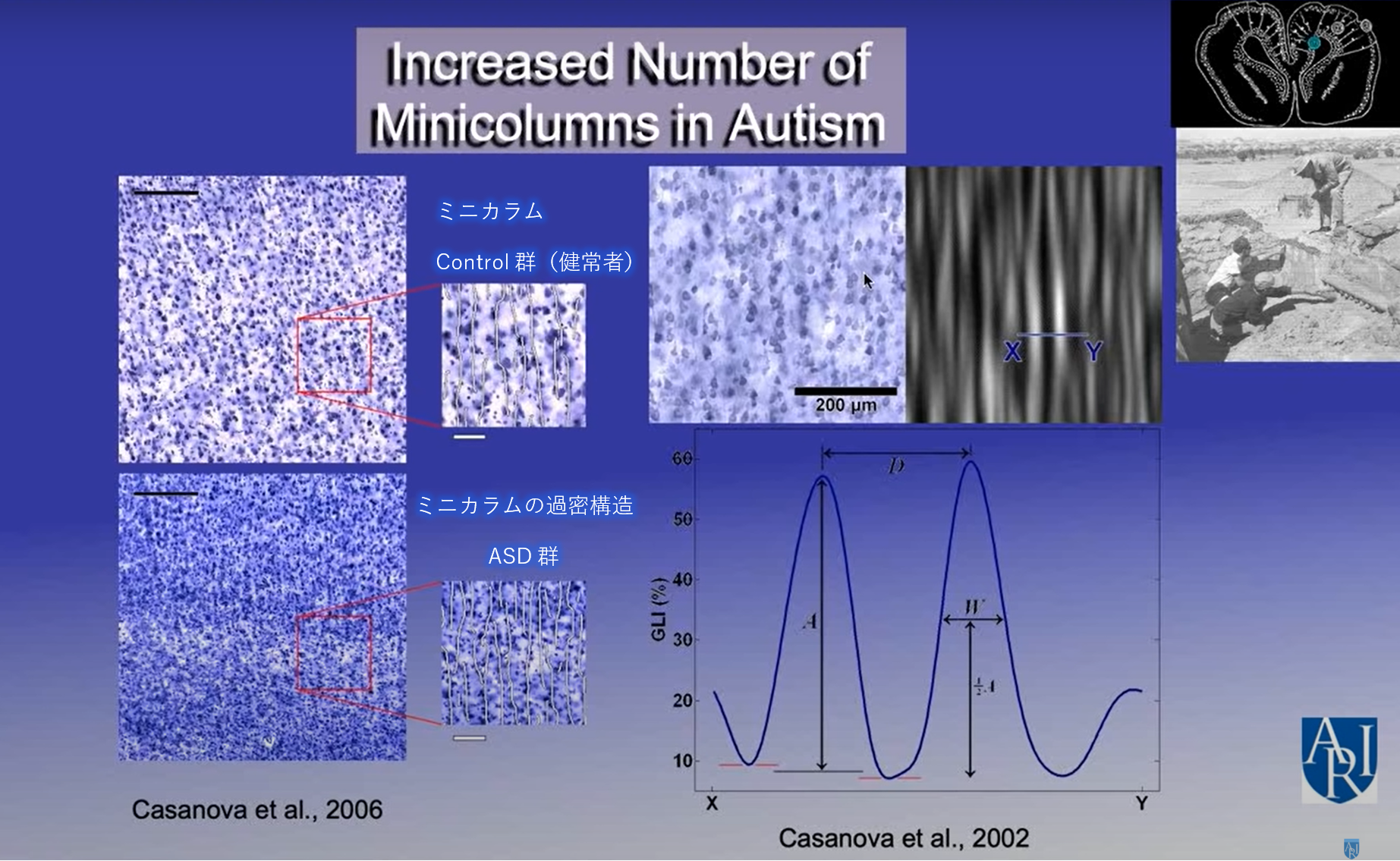

ADHDは生まれつきの脳の機能障害が原因と言われています。

脳の中枢神経系の障害によって、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンが正常に機能しなくなり、不注意や多動の症状が現れると考えられています。

また、ADHDの人がいる家系では発現しやすい傾向にあることから、一定の遺伝性があるとも考えられています。

一昔前は子どものADHDは親の育て方が原因だと言われることも多かったのですが、現在では育て方のせいではないことが明らかになっています。

子どもがADHDかもしれない特徴

子どもは活発に動き回ったり、感情の起伏が激しかったりすることが多いですが、その中でもADHDの可能性が高い特徴的な症状がいくつかあります。年齢別にご紹介します。

乳児の特徴例

乳児(0~1歳)の時点でADHDだと診断される事はありませんが、後にADHDと診断を受けた人の多くは以下のような共通点が見られる事がわかっています。

- 寝付きが悪い

- 視線を合わせない

- 抱っこされることを嫌がる

こういった特徴がある場合は、注意深く様子を見守ってあげる必要があります。

保育園・幼稚園生の特徴例

保育園や幼稚園に通う2~5歳の子どもの場合、以下のような特徴が見られる場合はADHDの可能性があります。

- 落ち着きがなく、常に動き回っている

- 何かが気になると何をしていても飛びつく

- 欲しいおもちゃがあると友だちから奪ってしまう

- 忘れ物や失くしものが多い

- みんなが静かにしている中でも騒いでしまう

小学生の特徴例

小学校に通う6~12歳の子どもの場合、以下のような特徴が見られる場合があります。

- 授業中に立ち歩いてしまう

- 毎日のように忘れ物をする

- 学校から配られたプリントがランドセルの奥にぐちゃぐちゃになっている

- 順番待ちができない

- 指名されていないのに発言してしまう

- 集会などでじっと座っている事ができない

中学生・高校生の特徴例

中学生~高校生になると、他者とのコミュニケーションが上手くいかなかったり、進路選択などで苦労する場合があります。

- 人の話を聞かない、途中でさえぎってしまう

- とにかく飽きっぽい

- 好きなことにはとことん集中する

- すぐに思ったことを口に出してしまう

- 提出物の遅れや紛失が頻繁にある

- 計画的に勉強できない

ADHDの子どもへの接し方

「できない」ことが目立ちがちなADHD(注意欠如多動性障害)ですが、好きなことや興味のあることに対しては周りが驚くほどの集中力を発揮します。

できないことだけに固執せず、得意なことや好きなことを伸ばしていきましょう。

成功体験は自信につながり、少しずつ出来たと子供が実感できる機会が増えていくはずです。

指示は具体的に一つずつ

長い説明や、「ちゃんとして」「急いで」など抽象的な言い方は、ADHDの子どもには上手く伝わらないことがあります。

そのため、予定ややってほしいことは、端的に分かりやすく伝えてあげると良いでしょう。

やってほしいことを一度に言いたくなりますが、多くの情報が一度に入ることで混乱したり、ハードルが高いと失敗や自信を失う原因に繋がってしまいます。

スモールステップという、できそうなことに一つずつ取り組むスタイルで対応していきましょう。

また、注意をする場合は、感情的にならずに、「なぜダメなのか」「どうすれば良いのか」など理解しやすい言葉で具体的に行うように心がけましょう。

視覚的な工夫をする

ADHDの子どもは言葉の指示が理解しにくい場合があります。

中には、文字を見るより絵やイラストといった視覚的な情報から物事を理解するのが得意な子どももいます。

視覚的な情報を上手に活用し、自分の意志を伝えたり、その子に合った方法で表示できるよう工夫をしていきましょう。

守りやすいルール&ご褒美でやる気を引き出す

本人のやりやすさ、約束ごとを守りやすくするにはどのようにすればよいかを考え、本人が実現可能なルールや目標をつくりましょう。

子どもに説明し納得したら、ルールを守る約束をしていきます。ADHDの子どもはご褒美があると頑張れるので、約束が守れた場合にご褒美を与えるなどの制度をつくっておくのも良いでしょう。

これは、「目標を立てて実践する」という練習にも繋がります。

我慢できる時間や頑張れることは、少しずつその子のペースで増やしていきましょう。

良いことや出来たことに気がついたら褒めてあげる

良いことをした場合や何かできた際には、できるだけすぐに「少しオーバーかな?」と思う程度でも良いので大げさに褒めましょう。

褒めることで、どのような行動をするべきかを自ら理解したり、本人の達成感や認められたと感じることで自己肯定感へも繋がります。

普段注意されたり怒られたりという機会が多いADHDの子どもにとって、成長のために褒めるのは大変重要です。当たり前のことや良いことやできたことがあった時は積極的に反応してあげましょう。

ADHDの子どもに接する際の注意点

子どもを傷つけない効果的な叱り方をする

ADHDの子どもは、傷つきやすく、自分を否定したり、悲観的になりやすい特性があります。子どもが悪いことをしたら注意しますが、そのときには以下のことに気を付けて注意します。

- きつい口調で感情的に叱らない

- 人格を否定するような叱り方をしない

- 他の子と比較しない

- ミスが多くても細かいことあれこれと一度に注意しない

また、叱り方によっては、怒られているということだけしか頭に入ってこない場合があったり、反抗心を刺激するだけになることがあります。子どもの近くに行って、静かに穏やかな声で指摘するのが良いでしょう。

うまくいかないときは理由を考えて環境を変える

できないときや、トラブルが起きた時は、子どもを叱るだけではなく、その理由を考える環境を作ることが重要です。

- ハードルが高すぎた

- その子に環境ややり方が適していない

- 指示の出し方が難しく分かりにくかった

など、うまくいかない原因が見つかったら、解決法を探し、子どもがやりやすいような環境へと変えていくのが良いでしょう。

発達障害を正しく理解する

ADHDの子どもはその特性から、周りから理解を得られず、孤立してしまうこともしばしばあります。

周囲の人に障害について知ってもらう機会を設けたり、子ども同士のトラブルがあれば、年齢や理解度に応じて話し解決できるよう共にサポートをしていきましょう。

- 親の育て方やしつけのせいではない

- なまけたり、周囲を困らせようとしているのではない

- 本人自身ではコントロールできずに悩んでいる

ストレスに気をつける

子育てをしていると、何度も同じことで叱らないといけない場面に遭遇するでしょう。叱る方も良い気はしませんし、叱られる方はだんだんと自信をなくすといったように、悪循環に陥りがちです。

ADHDの子どもの場合、不安や緊張、疎外感が強まると症状が激しくなる傾向にあります。

トラブルが続くことで劣等感を抱いたり自己評価が低下しやすくなり、これらは、ストレスが溜まるなどの二次障害の原因になります。

子どものADHDの治療

子どものADHDの治療には、「療育・環境調整」「薬物療法」「TMS治療」の3つの選択肢があります。いずれも完全に治すことは難しいですが、発達障害の特性を緩和することで生きづらさを解消することができます。

療育・環境調整

療育(発達支援)とは、障害のあるお子さまや障害を持つ可能性のあるお子さまに対し、発達の状況や障害特性に応じて困りごとの解決と将来の自立と社会参加を目指して支援をすることを指します。

環境調整は、ご家庭や学校の作業環境を集中しやすいように調整することです。

- 勉強部屋のおもちゃやゲームを隠す

- 学校の机の引き出しには何も入れない

上記のように集中しやすい環境を整えてあげることで、ADHDの特性とうまく付き合っていくことのできる状態を目指します。

療育には様々な方法がありますが、その中でも「ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)」や「ペアレント・トレーニング」が有名です。

ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)

社会で自立した生活を送るために必要なスキルのトレーニングです。自己紹介や面接、歯磨きなど、日常で必要になることが多いスキルを身につけるためにその場面を仮定してトレーニングをします。

当院ではVRを使ったソーシャル・スキル・トレーニングを実施しています。VRを使うことで同じ場面を何度もトレーニングすることができ、自信を持って対応できるようになります。

ペアレント・トレーニング

ペアレント・トレーニングは、保護者が発達障害のある子どもとの接し方や子育ての工夫を学ぶプログラムです。叱り方や褒め方、ご家庭での環境調整などについても学ぶことが可能です。

当院でもペアレント・トレーニングを実施可能です。発達障害に詳しい医師やカウンセラーのもと、子育てが楽しくなるように様々な情報提供をさせていただきます。

薬物療法

薬物療法では、ADHDの特性である不注意、多動性、衝動性を軽減する効果が期待できますが、副作用もあるため医師の処方を必ず守って服用するようにしましょう。

薬物療法は対症療法に過ぎないため、環境調整などと並行して行うことが多いです。薬物療法をせずに治療を行うこともあります。

ADHDの治療薬として使用されているのは、コンサータ、ストラテラ、インチュニブ、ビバンセです。

これらの効果と副作用は以下です。

| 効果 | 副作用 |

|---|---|

|

|

特に小さいお子様や受験期のお子さまには副作用によるリスクや弊害を考えると、積極的な選択肢として薬物療法を選択することはありません。医師と相談のうえ、使用すべきかどうかを慎重に検討する必要があります。

TMS治療(磁気刺激療法)

アメリカをはじめとする欧米で普及が進んでいるTMS治療(磁気刺激療法)は、磁気刺激を脳に当てて脳を正常な状態に戻す治療法です。

発達障害の特性の緩和にTMS治療の効果があることが研究によって分かっています。

TMS治療は薬物療法のような副作用の心配がほとんどなく、治療期間も比較的短く済むのが特徴です。

当院でもTMS治療を実施可能ですので、ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

TMS治療(経頭蓋磁気刺激)は、医療先進国のアメリカのFDAや日本の厚生労働省の認可を得た最新の治療方法です。投薬に頼らずうつ病や発達障害などの治療ができるTMS治療について、精神科医が詳しく解説しています。

まとめ

子どものADHDを心配する親御さんが多いですが、ADHDは生まれつきの特性であり、悪いことばかりではありません。他の人にはない才能を秘めていることもあります。ADHDの特性のために生きづらさを感じて苦しい思いをしないよう、周囲のサポートが大切です。

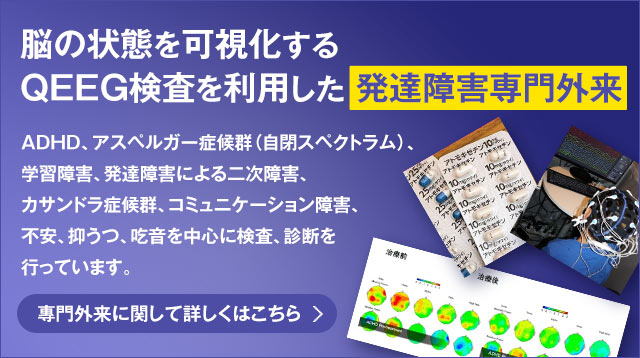

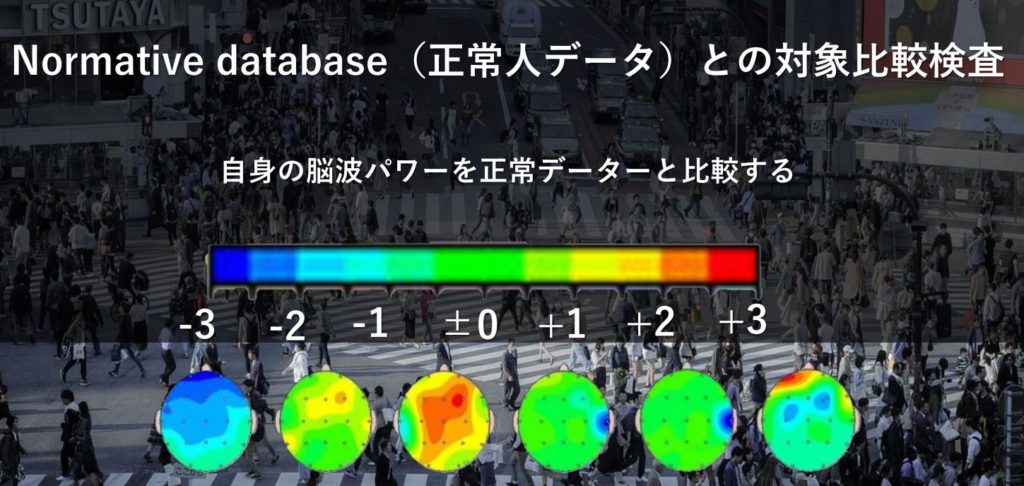

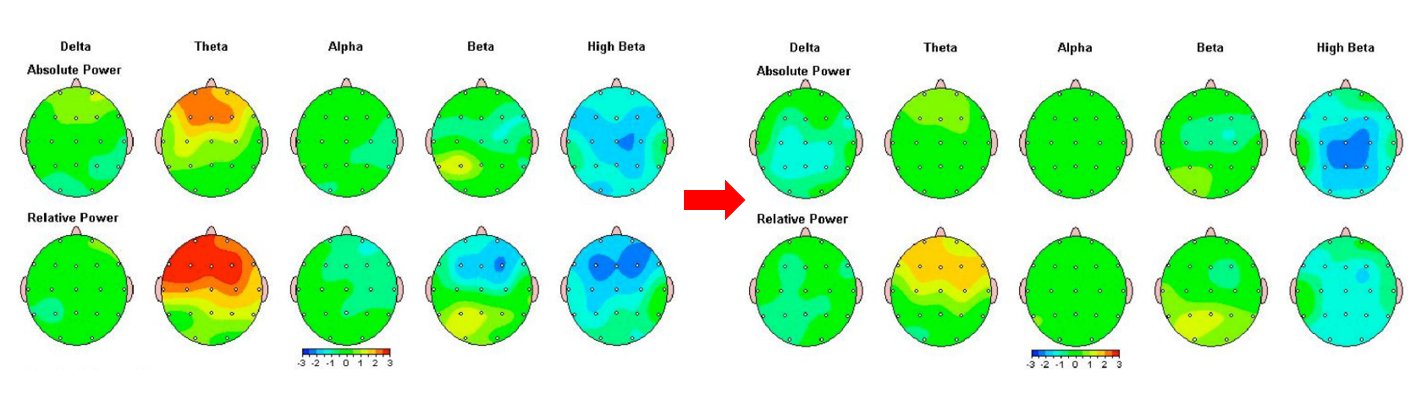

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

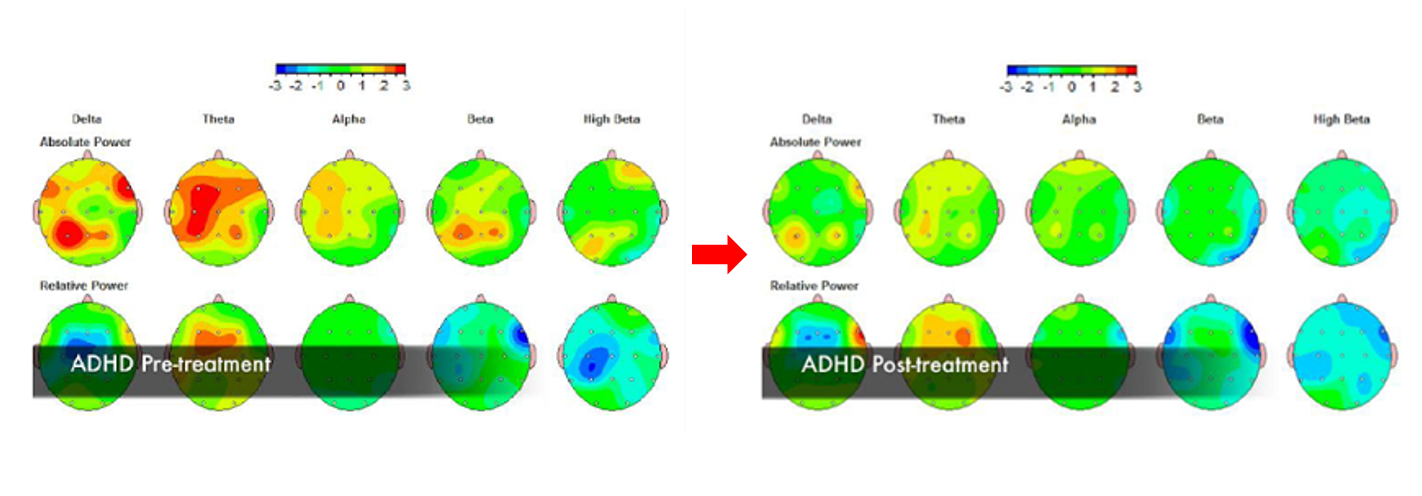

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

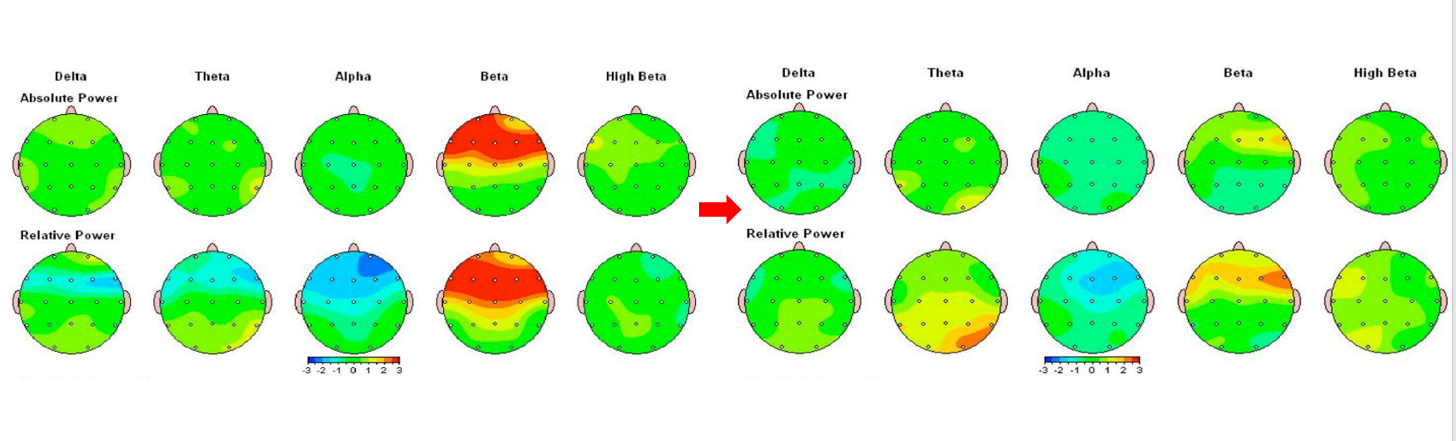

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

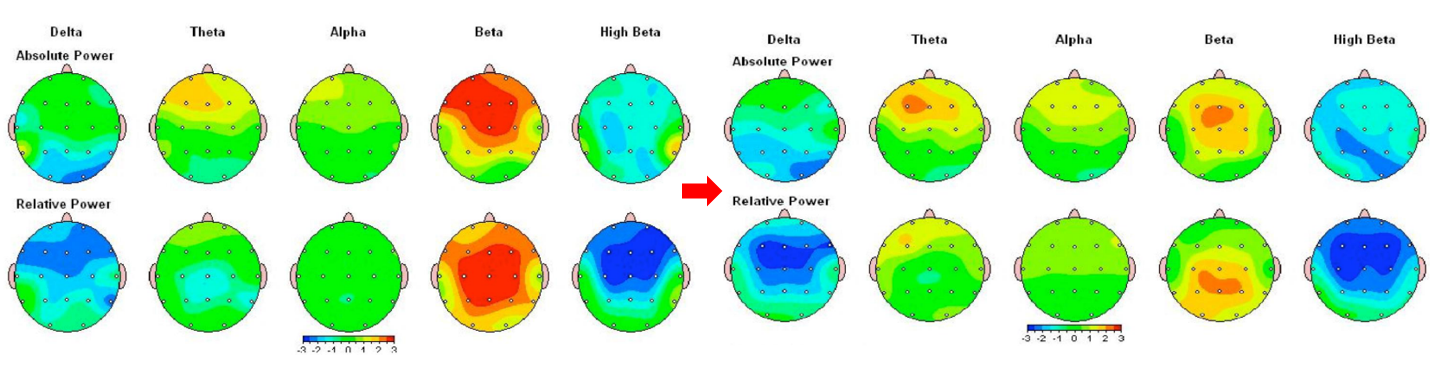

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。