療育(発達支援)とは?療育を受けられる施設とその内容について

障害のある子どもが自立して生活していくために、「療育」という支援があります。今回は、療育の概念や対象となる人、療育の効果、療育を受ける方法についてご紹介します。

療育(発達支援)とは

療育とは、障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みです。療育という言葉は明確に定義が示されているわけではなく、医療行為がなくても療育と呼ぶことがあります。

療育という言葉はもともと肢体不自由児の社会的な自立を目標に「医療」と「教育」を並行して進めることを指した言葉でした。その後、精神的な障害を持つ子どもにも対象を広げ、様々な育児支援が整備されていきました。現在、厚生労働省では療育を「児童発達支援」という言葉で表現しており、以下のように定義しています。

児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行 う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。

(出典:厚生労働省 児童発達支援ガイドライン)

障害のある子どもの発達を促し、自立した生活が送れるように支援することと認識しておけば問題ないでしょう。

療育の対象となる人

時代の変遷とともに療育の対象となる人は増えていきましたが、現在療育(児童発達支援)の対象となっているのは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)となっています。児童福祉法では「児童」は18歳未満を指すため、18歳未満で上記の障害を持つ人が対象です。

手帳の有無は問われず、児童相談所や市町村保健センター、医師によって療育の必要性が認められた場合は対象となります。そのため、手帳を持っていないからといって療育を受けられないというわけではありません。後述しますが、自治体から発行される受給者証の交付を受けることで支援を受けることができます。

受給者証があると、国と自治体から施設利用料の9割が支援されます。また、児童が属する世帯の市町村民税額によって負担上限額が決まっており、利用月の1割負担額と負担上限月額を比較して安いほうが負担料金となります。この負担上限額は、通所受給者証に記載されています。

負担上限額は以下のとおりです。

- 生活保護世帯・住民税非課税世帯…無料

- 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯…負担上限月額4,600円

- 市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯…負担上限月額37,200円

上記の額と、1割負担の額を比較して少ないほうが負担金額となります。

療育を受けられる場所

療育といっても幅広い意味で利用されているため、公的な療育支援について解説します。

基本的に障害の程度や状況に応じて支援内容は異なります。そのため、どういった施設をどのくらいの頻度で利用するかは人によります。

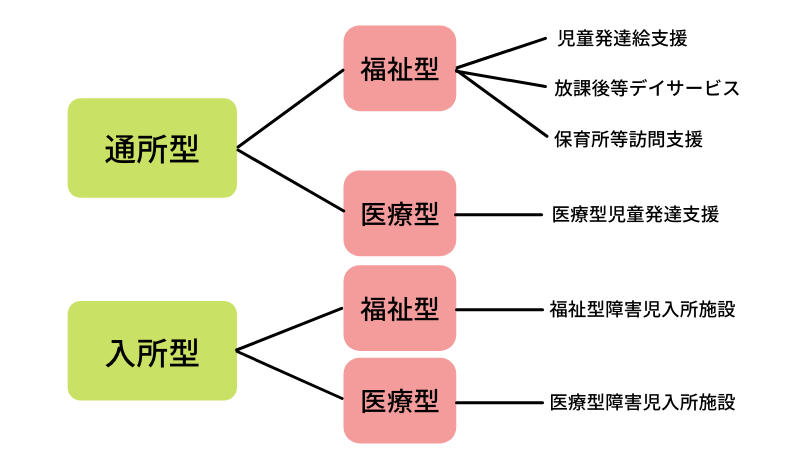

児童福祉法では、発達支援施設を「通所型」と「入所型」に分けており、その中でそれぞれ「福祉型」と「医療型」に分かれます。

- 福祉型:福祉サービスのみ

- 医療型:福祉サービスと医師による治療を併せて行う

通所支援型

通所支援型は、施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。

児童発達支援

未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後デイサービス

就学児童に、生活能力の向上のために必要な訓練や地域との交流などを行います。

保育所等訪問支援

専門職員が保育所や幼稚園、小学校などを訪問して、集団での生活に必要な訓練やスタッフへのアドバイスを行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由がある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法などの機能訓練を行います。

入所支援型

都道府県が実施主体となっているサービスで、法改正以前は知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設など障害の種類別に設置されていましたが、現在は福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類が設置されています。

入所施設では、通所施設と同様に日常生活を送る上で必要となる指導や、自立した活動に向けて必要になる知識や技能を身につけるためのサービスが提供されます。社会生活や地域生活を行えるようになるために、障害の特性に応じた専門的な機能の強化も提供されています。

福祉型障害児入所施設で受けられるサービス

- 介護サービス

- 相談支援

- 機能訓練

- 社会活動参加支援

- コミュニケーション支援

医療型障害児入所施設で受けられるサービス

- 疾病の治療看護

- 医学的管理下の食事、排泄、入浴介護

- 日常生活上の相談支援、助言

- 身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練

- レクリエーション活動などの社会活動参加支援

- コミュニケーション支援

療育の方法

社会的な自立を目標として、それぞれの子どもに必要な支援を行います。内容はそれぞれ異なるため一概に説明はできませんが、発達障害の子どもの場合は「個別療育」と「集団療育」の2つがあります。

内容によっては言語聴覚士、作業療法士、保育士といった専門家が関わることもあります。また、親子で一緒に参加するタイプの療育もあります。

個別療育

子どもとスタッフが1対1で行うものです。集団での療育が苦手な場合や、1人での療育が適しているケースで選択されます。

当院では診断に基づき、ひとりひとりの特性に合った個別療育を提供しています。

集団療育

2~10名程度の少人数のグループでゲームをしたり、遊んだりすることによって集団の中でのルールやコミュニケーション力、社会性を身につけます。工作や実験、音楽遊び、公園遊びなど、様々な活動を通して友達との適切な距離感などを学びます。

療育の効果

プログラムの内容にもよりますが、食事や排泄が1人でできるようになったり、受け答え、挨拶ができ、他者の表情や感情を理解して適切なコミュニケーションが取れるようになったりという効果が期待できます。

一人ひとりの特性に応じて、得意なことは伸ばす、苦手なことは改善するようにプログラムを組んでいきます。

療育には劇的な効果があるというわけではなく、基本的には長期に渡ってゆっくり着実な成長を促していくものです。そのため、時間がかかるものであることは理解しておきましょう。

早期療育の重要性

上記の通り、療育は時間がかかります。開始1ヶ月で苦手なことができるようになるといったものではありません。そのため、可能な限り早期に療育を始めることで、その子の特性を周囲が理解し、得意なことを伸ばしながら苦手を克服していくことができます。

発達障害のある子がその特性に気づかず、周囲の理解を得られない状態で成長していくと、集団生活にうまく馴染めずに叱られたり非難を受けたりすることが多くなってしまいます。すると自信を失くし、自尊心が育たずに抑うつ状態に陥ったりします。こうした問題を二次障害といいますが、早期から環境を整えてあげることで二次障害を防ぐことができます。

ぜひ、早めに相談して適切な環境を作ってあげられるようにしてください。

療育を受けるまでの流れ

続いて療育を受けるまでの流れについてですが、子どもが発達障害の可能性を指摘された場合や普段の行動、言動が気になった場合は、以下の流れで対応しましょう。

- 相談

- 発達検査

- 療育施設選定

- 受給者証申請・交付

- 施設利用開始

以下で解説していきます。

相談

まずは公的な機関、もしくは医療機関で相談しましょう。

公的な機関では子育て・発達支援室や療育センター、児童相談所、障害福祉課などで相談できます。その後、検査機関を紹介してもらえます。

症状が気になって先に医療機関を受診した場合、基本的には必要な検査の情報や支援制度に関して説明してくれるはずです。いずれにせよ、受給者証の申請などでお住まいの自治体にお世話になると思うので、今後の流れを確認するためにも公的な機関に問い合わせて見るのが良いでしょう。

検査

検査方法は年齢に応じて様々あり、複数の検査を組み合わせて結果を出します。

発達検査の種類は以下のようにいくつかあります。

- 新版K式発達検査

- 乳幼児精神発達診断法

- 日本版Bayley-III乳幼児発達検査

- ASQ-3

- KIDS乳幼児発達スケール

- ブラゼルトン新生児行動評価法

- 日本版デンバー式発達スクリーニング検査

このうち、日本で使用されることが多い検査は「新版K式発達検査」と「乳幼児精神発達診断法」です。

検査を受けるまでにも時間がかかってしまうことがありますし、発達障害と診断するためには1度の診察では難しいこともあります。そのため、定期的に通っていただくことが必要になることも多いです。

子どもの発達障害を診断できる医師や医療機関はあまり多くないため、予約が取れずに長引いてしまうこともあります。まずは発達支援センターなどで情報収集をするのが良いでしょう。

療育施設選定

療育施設は行政が運営しているものから民間のものまでたくさんあります。また、対象年齢やサービス内容も様々です。ご自身とお子さんの生活に合った施設を選びましょう。

市区町村役所の福祉窓口で施設の紹介を受けられますし、施設によっては見学・体験が可能なところもあります。

受給者証申請・交付

利用する施設によって交付される受給者証は種類が違います。地域によっては診断書の準備が必要だったりするため、お住まいの自治体に確認しておきましょう。

支給有無やサービス内容の決定のための審査が済むと、受給者証の交付を受けることができます。

施設利用にあたっては障害児支援利用計画案を提出する必要があります。作成は障害児相談支援事業所に作成を依頼してください。利用者負担額は生じません。また、自分で作成することも可能です。

利用開始

ご利用予定の事業所に「通所受給者証」を提示し、利用契約を結びます。

利用契約を結んだら、利用契約及び受給者証に定められた種類・量の範囲内でサービスを利用できます。

保護者を対象にしたサポートプログラム

子どもの療育の際、保護者向けのサポートプログラムも存在します。子どもとの普段の関わり方、困りごとへの対応方法を学ぶことができます。

ペアレントトレーニング

保護者が子どもとのより良い関わり方を学んで子育ての困りごとを解消し、子どもの発達促進、行動改善を目的としたプログラムです。

もともとは知的障害や自閉症などの子どもを持つ家族を対象にアメリカで開発されたものです。

現在では厚生労働省による発達障害者支援施策の1つになっています。

親子通園

児童発達支援センターや児童発達支援事業所の中には、子どもの療育に保護者も同伴して親子遊びや教材などを使って一緒に学んだり、子どもの療育と並行して保護者の学習会などを行っているところがあります。

子どもの成長のために何をしていったら良いのかを保護者も一緒に考えることができます。

ピアサポート

ピアは英語のpeerで、仲間、対等などの意味があります。ピアサポートは、親の会などで同じ悩みを抱える保護者同士が集まり、お互いの経験を語り合ったり、相談し合ったりします。

他の方の対処の方法を学べるほか、同じ悩みを持つ者同士で深く共感することができるため、精神的なサポート効果も期待できます。

ペアレントメンターによる支援

ペアレントメンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親を指します。

メンターは同じく発達障害の子どもを持つ親に対し、情報提供や精神的サポートを行います。

厚生労働省においても有効な家族支援システムとして推奨されています。

まとめ

療育は早期に始めることが良いものですが、どこで相談したらいいのかわからず不安という方もいると思います。今回ご紹介したように、まずは自治体への相談をして様々な情報を手に入れつつ、保護者向けのサポートプログラムも利用して精神的なサポートもしてもらうのがおすすめです。自治体、民間ともに療育のサポートは充実してきています。ひとりで悩まず、すぐに相談するようにしましょう。

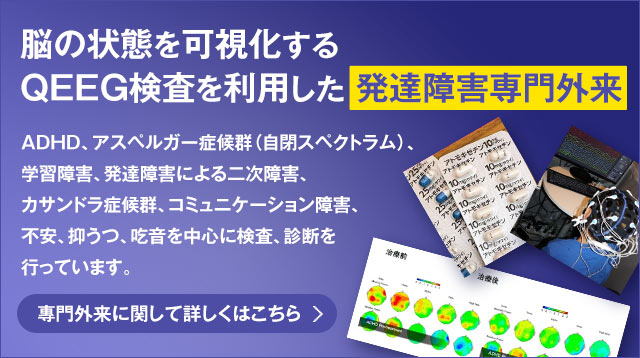

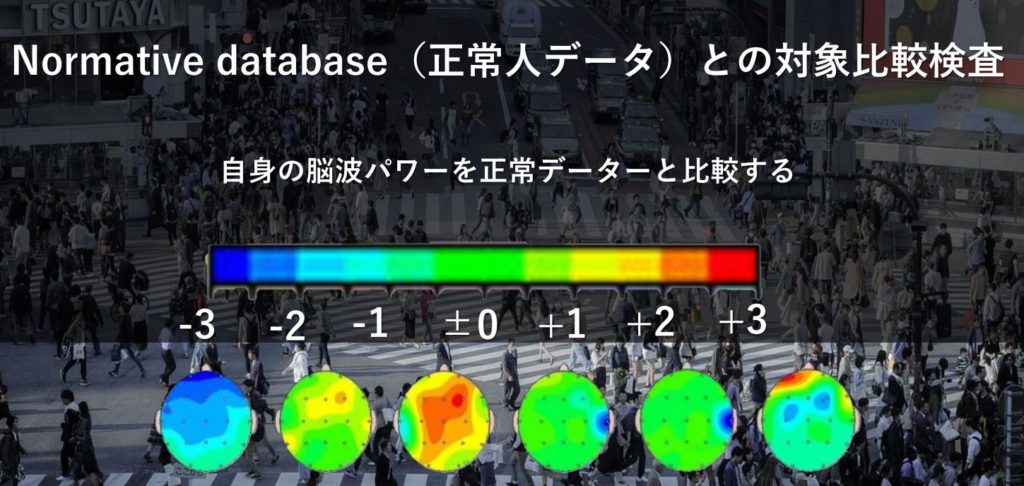

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

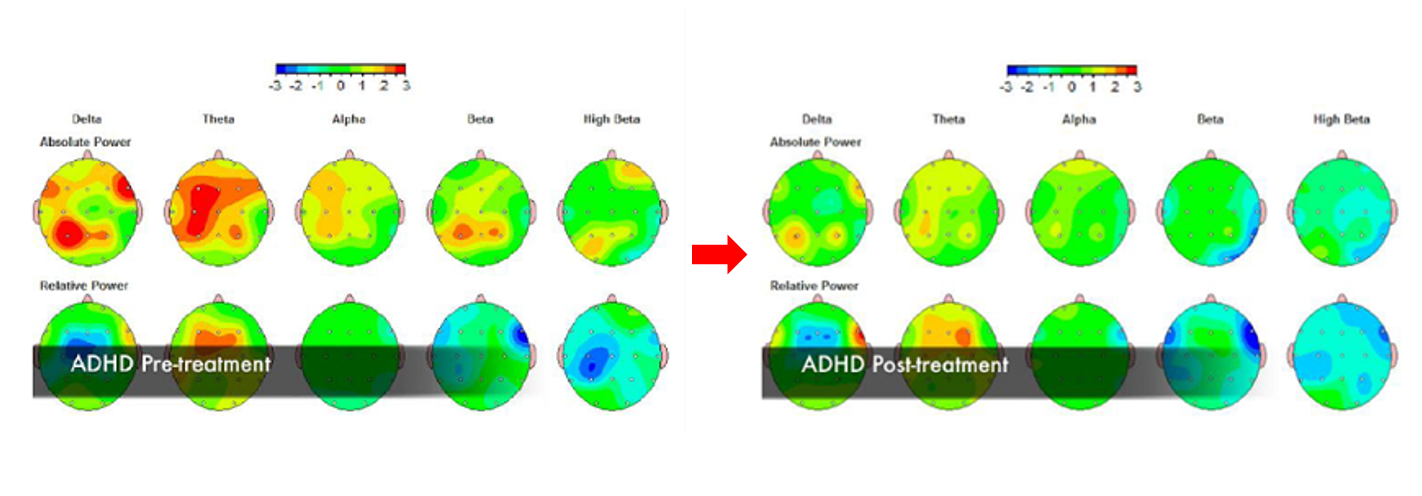

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

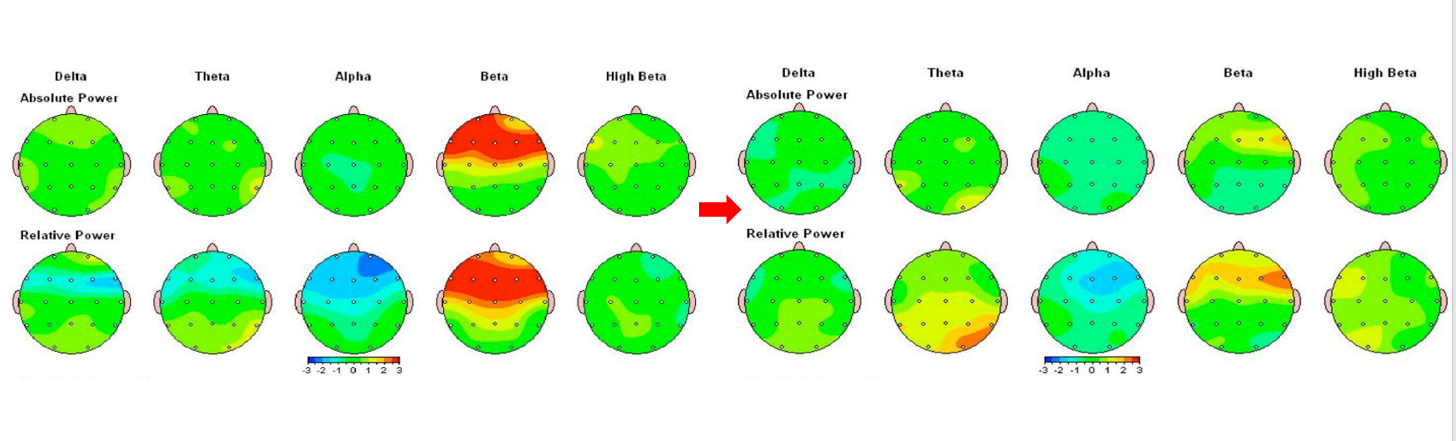

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

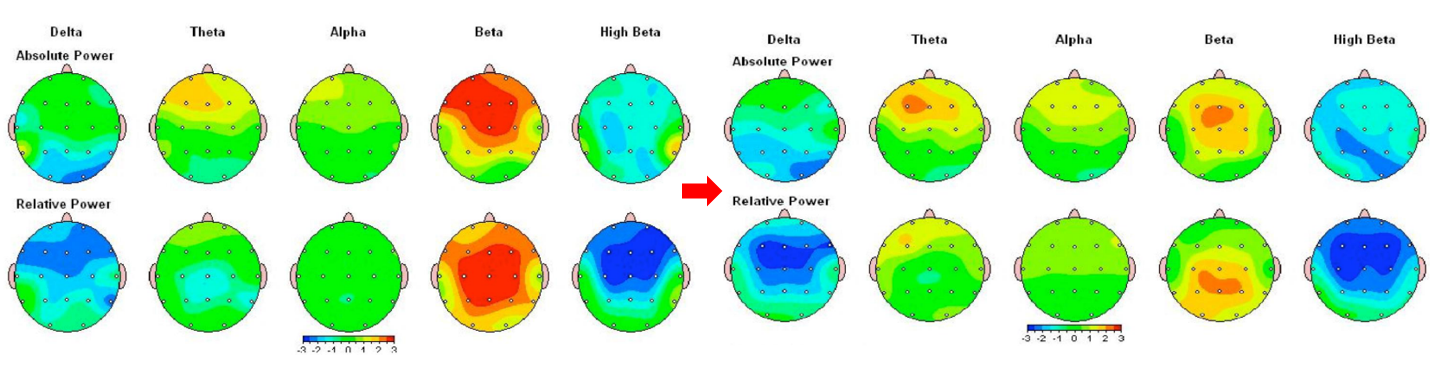

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

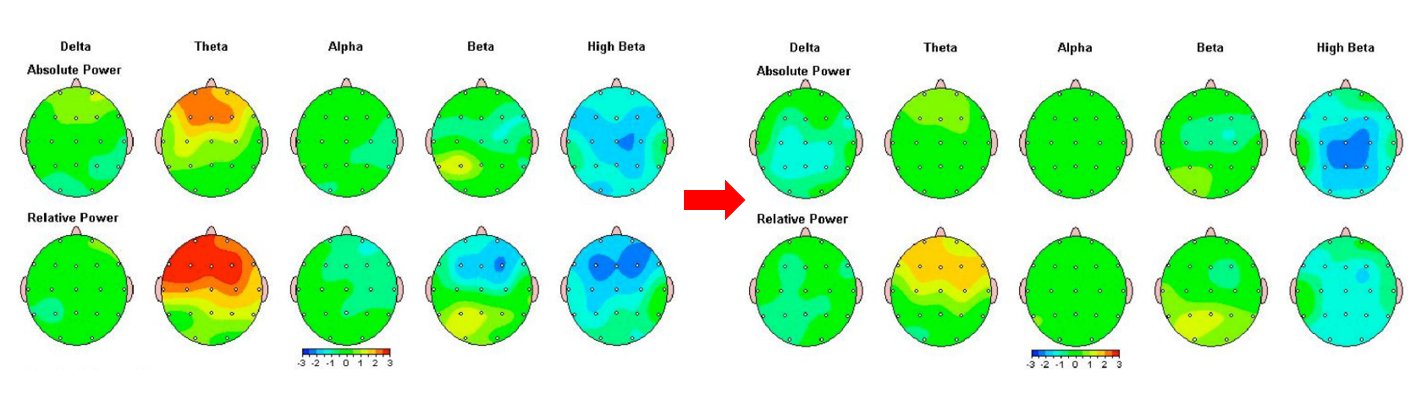

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。