ワーキングメモリ(記憶力)とは?発達障害との関係、IQ検査、治療法について

目次

マルチタスクが苦手、頼んだことをすぐに忘れる、人の話を聞いていないなど、子どもや同僚に対してしっかりしてよ!と思うようなことがあると思います。こうした問題が頻発するのは、ワーキングメモリーの働きが弱いからかもしれません。今回は、ワーキングメモリーの概要、種類、検査方法、発達障害との関係性について解説します。

ワーキングメモリーとは

ワーキングメモリーとは、簡単に言うと入ってきた情報を頭の中で保持して、どの情報を覚えておけばいいのか、どの情報は削除していいのかを整理する能力の事です。この働きがしっかりしていると、何かを聞いた瞬間、見た瞬間に適切な判断ができます。

会話の流れで考えてみましょう。会話は、相手の話したことを一時的に記憶して、内容を整理し、展開に応じて必要のなかった情報は忘れるという流れになっています。

この「記憶」→「整理」→「削除」は色々な活動で行われています。以下にいくつか例を挙げます。

- 【読書】読んだ内容を記憶し、文脈を整理して読み取り、細かい描写は忘れる

- 【計算】問題文を読んで記憶し、何を計算すればいいか整理し、展開して答えを出す

このように、見たり聞いたりしたものを一時的に記憶し、その意味を整理し、必要なもの以外は忘れるという能力が日常生活に深く関わっているのです。

ワーキングメモリーの種類

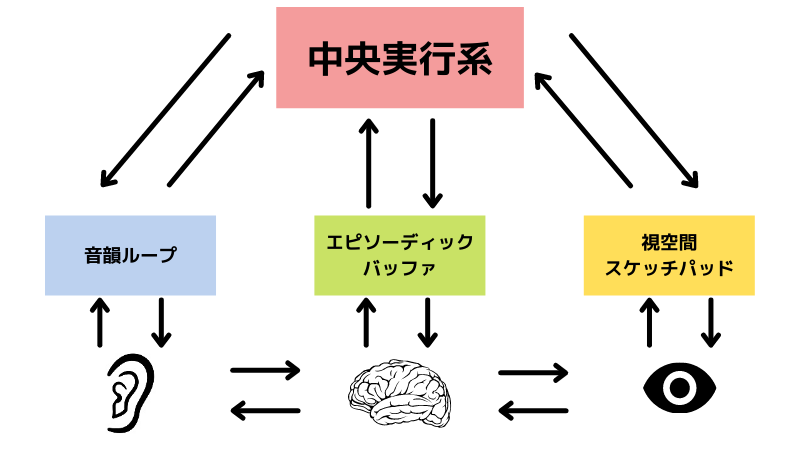

ワーキングメモリーは心理学上の名称で、そのモデルとして代表的な仮説としてBaddeleyら(2009)のモデルが有名です。

このモデルでは、脳の中には言語性ワーキングメモリーとして音韻ループ、視覚性ワーキングメモリーとして視空間スケッチパッドが存在し、それらを統合するのがエピソーディック・バッファ、そして中央実行系がすべてを統括し、最終的に長期記憶装置に繋がるとされています。

音韻ループ、視空間スケッチパッド、エピソーディック・バッファはそれぞれ単体では「短期記憶」という呼び名になります。それぞれの説明は以下です。

音韻ループ(言語性ワーキングメモリー)

「読み」で使用するのが音韻ループ(言語性ワーキングメモリー)です。

今この記事を読んでいる皆さんは、黙読をしながら頭の中では音読をしていると思います。まさにその頭の中での音読の際に使う部分が音韻ループです。音韻ストアに入った言葉は構音リハーサルによって消える前にまたよみがえるのを繰り返し、短期記憶につながるのです。

視空間スケッチパッド(視覚性ワーキングメモリー)

視空間スケッチパッドは、言語化の難しいあらゆる事象を視覚イメージとして保存することです。例えば、ある写真を3秒間見たあと、それを見なくてもその写真に何が写っていたかを思い出すことができると思います。この作業が視空間スケッチパッドの役割です。

エピソーディック・バッファ

上記の言語性ワーキングメモリーと視覚性ワーキングメモリーを結びつけ、時系列に沿ってまとめた記憶を形成するのがエピソーディック・バッファの役割です。映画や小説のあらすじを思い浮かべたり、より多くのデータを関連付けられるのはエピソーディック・バッファがあるおかげです。

ワーキングメモリ機能を調べる方法

ワーキングメモリーの機能を調べる方法は主に2つあり、ワーキングメモリー自体を調べる方法、知能検査を使う方法です。

ワーキングメモリを調べるテスト

ワーキングメモリーの評価を目的としたテストでは、項目が細かく分かれているため、詳細な検査ができます。それにより、ワーキングメモリーの中でも何が弱くて、それが日常生活のどういったことに苦手を感じる原因なのかを調べることができます。代表的なテスト2種類をご紹介します。

AWMA

イギリスのピアソン社が販売しているテストで、正式名称はAutomated Working Memory Assessmentといいます。AWMAはワーキングメモリーの4つの要素をそれぞれ測定する3課題、計12課題から構成されるテストです。

実際のテストに関しては以下のピアソン社の公式サイトを御覧ください。

HUCRoW

HUCRoW(フクロウ)はHiroshima University Computer-based Rating of Working Memoryの略で、広島大学大学院人間社会科学研究科の湯澤正通先生が開発したアセスメントです。ゲーム1からゲーム8までの8つを子どもに受けさせ、ワーキングメモリの4つの構成要素である言語的短期記憶,言語性ワーキングメモリ,視空間的短期記憶,視空間性ワーキングメモリのアセスメントを行います。小・中学生向けに作られています。

知能検査(IQ検査)・認知検査の利用

ワーキングメモリー専用のテスト以外にも、知能検査(IQ検査)や認知検査も参考にできます。データの分析がしやすいのがメリットですが、ワーキングメモリーの具体的な能力まで測定することはできません。以下に代表的な検査であるウェクスラー式知能検査(WAIS・WISC)をご紹介します。

ウェクスラー式知能検査とは

1938年刊行のウェクスラー・ベルビュー知能検査を起源とする、70年以上の歴史を持つ知能検査です。児童期や成人期においては、現在の日本において最もよく使われる知能検査のひとつです。当院ではWAIS・WISCの受検が可能ですので、気になる方は以下のリンクからお問い合わせください。

WAIS

WAISはウェクスラー式知能検査の中でも成人に使用される検査です。専門家(臨床心理士)が受検者と1対1で行う個別式の検査です。

【WAIS-Ⅳの基本情報】

- 適用範囲: 16歳0カ月~90歳11カ月

- 受検条件: 公的病院の場合は医師の推薦が必要

- 実施時間: 60分 ~ 90分

- 結果が出るまでの時間: 1週間程度

- 実施機関: 医療機関(精神科)、大学の相談室、民間のカウンセリングルームなど

- 実施する人: 日本文化科学社の定める使用者レベルに適合する専門家

- 検査費用: 1350円~2万程度

- 保険適用の可否: 保険適用あり

WISC

WISCは児童版の知能検査です。WAISと同じく、専門家(臨床心理士)が受検者と1対1で行う個別式の検査です。

【WISC-Ⅳの基本情報】

- 適用範囲: 5歳~16歳11ヶ月対象

- 実施時間: 60-90分

- 結果が出るまでの時間: 1週間程度

- 実施機関: 病院(精神科等)、クリニック、教育センター等

- 実施する人: 日本文化科学社の定める使用者レベルに適合する専門家

- 費用: 1350円~3万

- 保険適用の可否: 保険適用あり

発達障害(ADHD・学習障害)とワーキングメモリー

上述してきた通り、ワーキングメモリーは読む能力と流暢な言葉の使用の際に重要な役割を果たします。そのため、ワーキングメモリーが十分に機能しない場合、読み能力に支障が生じることが考えられます。

ADHD(注意欠陥多動性障害)

ADHDは不注意や多動性、衝動性が見られる発達障害のことですが、こうした症状のうち不注意と衝動性はワーキングメモリーの弱さが関連していると考えられています。

情報を一時的に記憶したり整理することが苦手で、その結果注意すべきことがわからない、忘れものをしてしまうなどの困りごとにつながっているかもしれません。

学習障害(LD)

学習障害は知能の遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力に困難が生じる発達障害のことです。

LDの症状は読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュア)に分類されます。

このうち、算数障害では視空間スケッチパッド【視覚性ワーキングメモリー】が障害されており、ディスレクシア(読み障害)では音韻ループ【言語性ワーキングメモリー】が障害されていることが研究で明らかになっています(Schuchardt, Maehler, and Hasselhorn,2008)。

ワーキングメモリーが弱い人へのサポート

ワーキングメモリーが弱いと、指示を聞いてすぐに適切な行動を行うことが難しくなります。そのため、日常生活においては様々なサポートが考えられます。

わかりやすい説明

まず子どもの場合ですが、最初に順番を説明してあげると良いでしょう。また、言葉で伝えるときは文字や絵でも示すことで、本人が理解しやすい方法で覚えられます。

忘れ物など、不注意の多さ

忘れ物が多かったり、頻繁にものをなくす場合は、先生や親が一緒に確認するのを習慣化しましょう。

また、そもそも色々なことに気が散ってしまって話を聞いていない可能性が高いです。そのため、何か話すときは周囲にものがない場所で話したり、カーテンを閉めて外の景色が見えないようにするのが良いでしょう。

読み書きが苦手

読み書きが苦手な場合は、文章を段階的に区切ったり、計算問題もまずはここまで解く、そして次はこっちを解く、といったように1つずつ分けることで理解しやすくなります。

こちらについては読字障害(ディスレクシア)や書字障害(ディスグラフィア)の記事も参考になるため、ぜひ参考にしてください。

→ディスレクシア(読字障害)について

→ディスグラフィア(書字表出障害)について

まとめ

ワーキングメモリーの機能自体を改善する方法はまだありません。しかし、周囲のサポートた環境づくりで日常生活での困りごとを少なくすることは可能です。ワーキングメモリーが少ないことでどんなことが起こるのか、特性をしっかりと理解した上で、適切なサポートをしていきましょう。

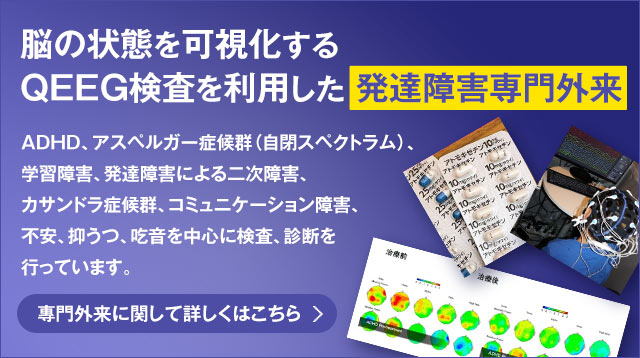

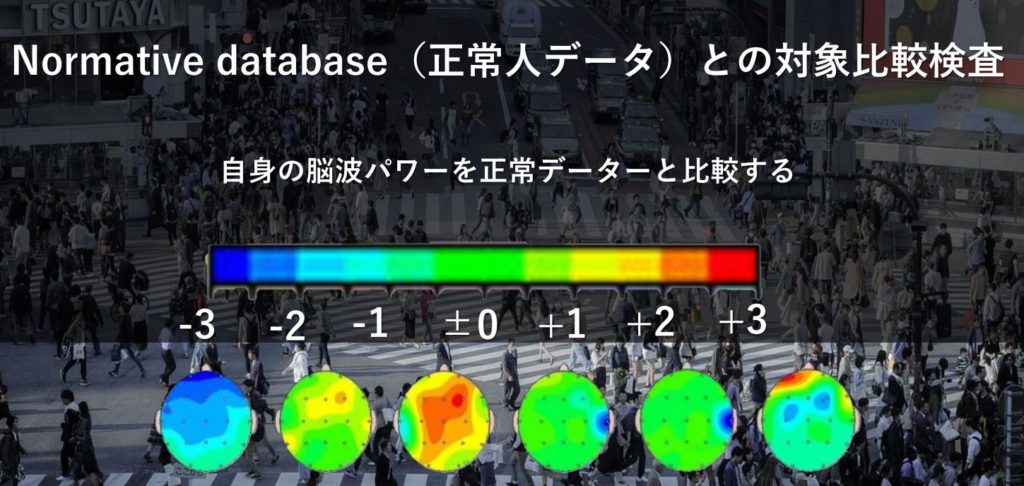

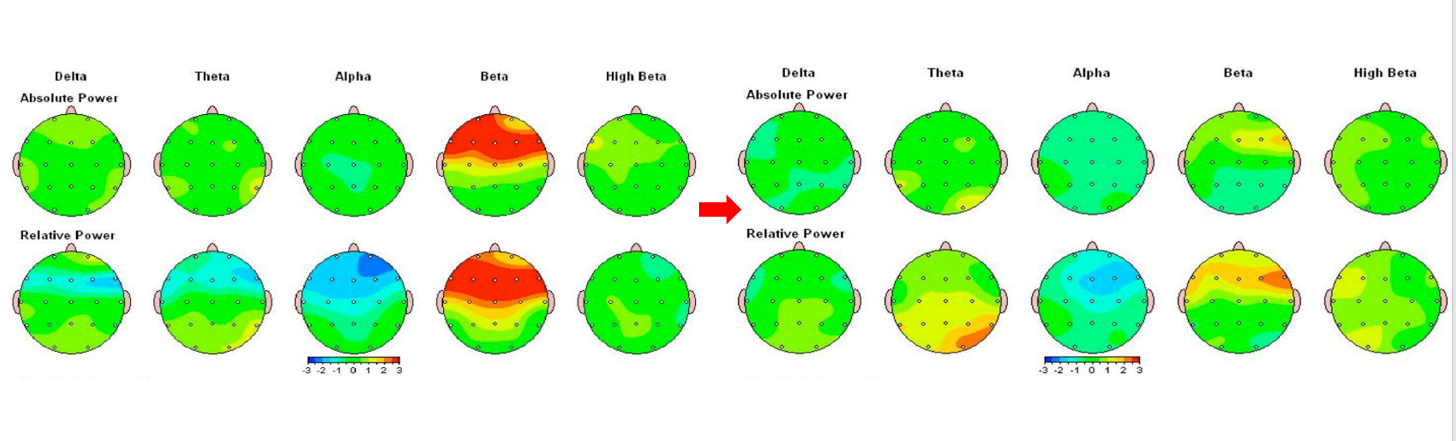

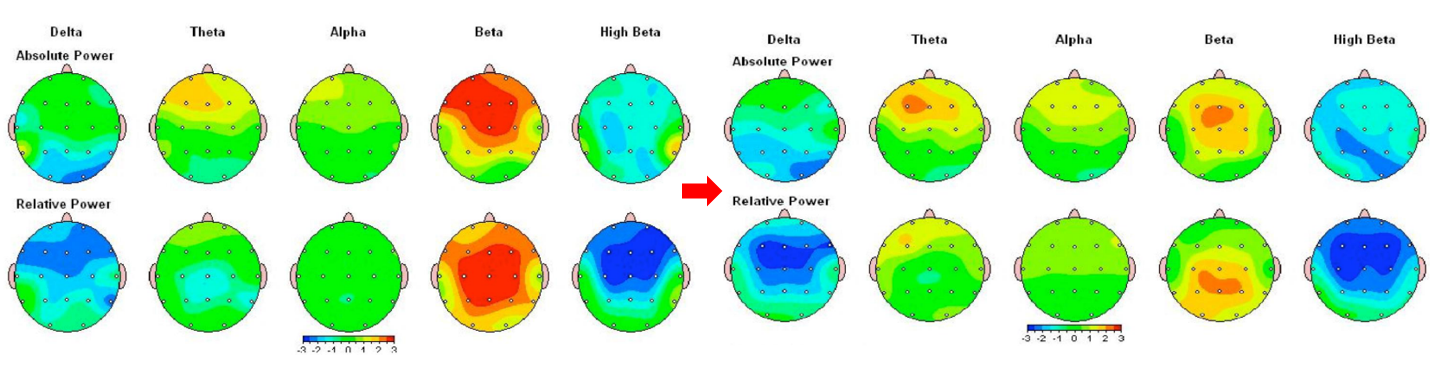

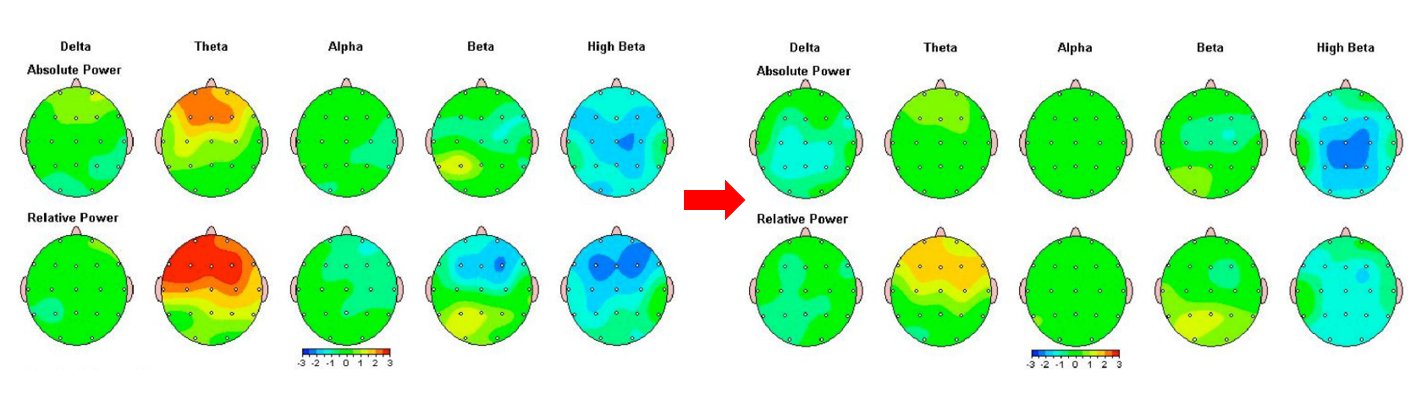

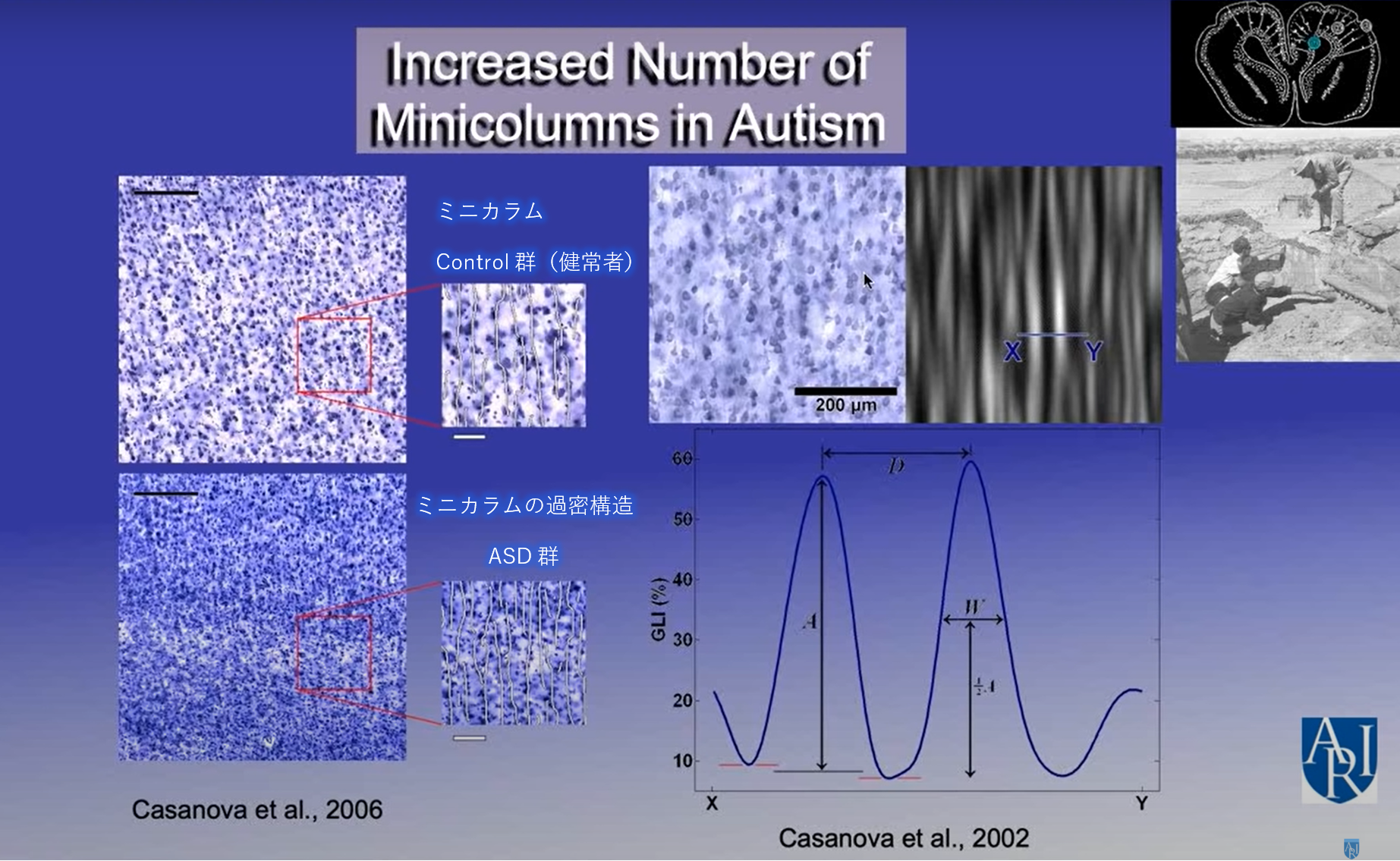

脳の状態を診断するQEEG検査(定量的脳波検査)【当日治療開始可能】

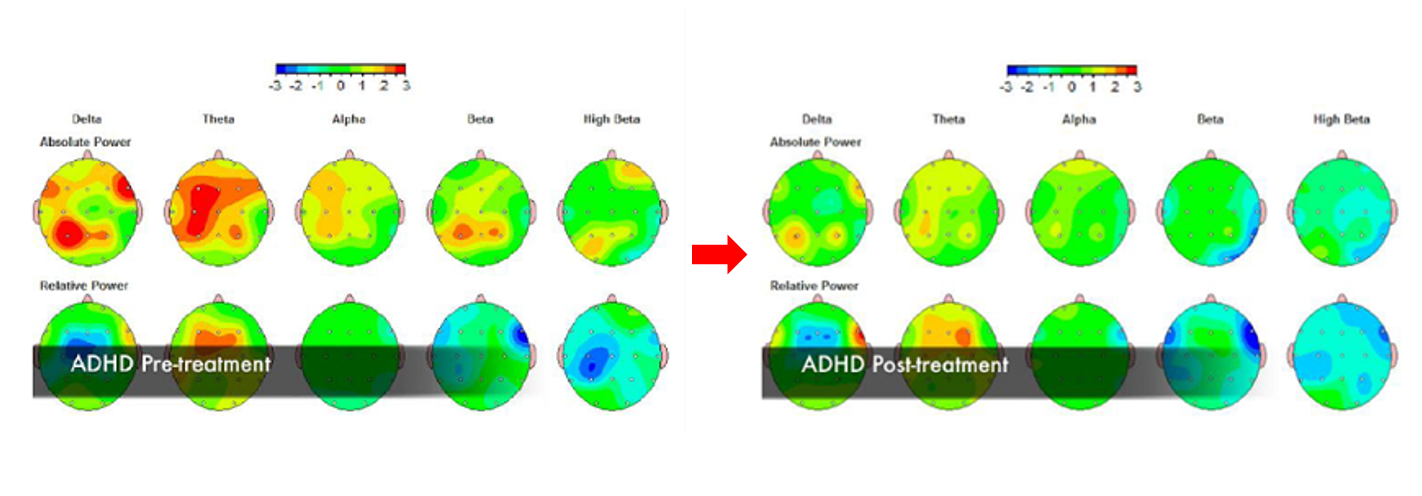

15歳男性 ADHD、アスペルガー症候群合併

21歳男性 アスペルガー症候群、不安障害合併

22歳女性 アスペルガー症候群、うつ合併

8歳女性 学習障害、ADHD合併

技術の進歩により、治療前と治療後のQEEGの変化を客観的に評価することも可能になりました。

QEEG検査で脳の状態を可視化し、結果に応じて、個人に合った治療を提案します。